飼い主さんに聞きました。

毎年 3月になると 何羽ひっようですか と 夏には市場池に 広いからのびのびと (^^;)(@_@)

<この地- 直線 東西350m > 摂津市の市場池から

小さい 小さい 4羽で した こどたちがパンもってきても逃げることもある 私が声をかけるとよってくる かわいくて、かわいくて(@_@)(-_-)

桐

ほん近く オリ-ブ

七尾瓦窯 七尾瓦窯 - Google 検索

大阪府/府内の史跡公園等の紹介【史跡七尾瓦窯跡】 http://www.pref.osaka.lg.jp/bunkazaihogo/bunkazai/nanaogayouato.html

http://www.pref.osaka.lg.jp/bunkazaihogo/bunkazai/nanaogayouato.html

府内の史跡公園等の紹介【史跡七尾瓦窯跡】

- 所在地:大阪府吹田市岸部北5丁目

- 種 類:国指定史跡

- 指定年月日:昭和55(1980)年3月24日

- 時 代:奈良時代

- 見学等の問合せ先:吹田市立博物館

- 電 話:06-6338-5500

- メール:[email protected]

- ホームページ:吹田市立博物館

- アクセス:JR吹田駅・阪急吹田駅から阪急バス「千里中央」・「山田」行き乗車。「七尾西」下車、南へ徒歩5分

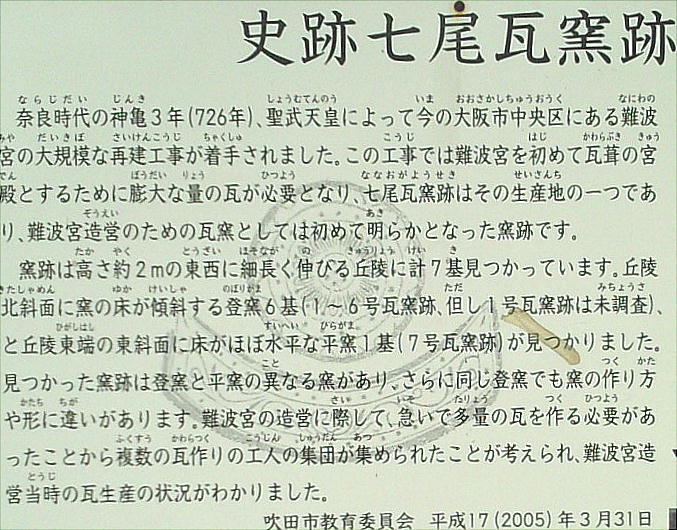

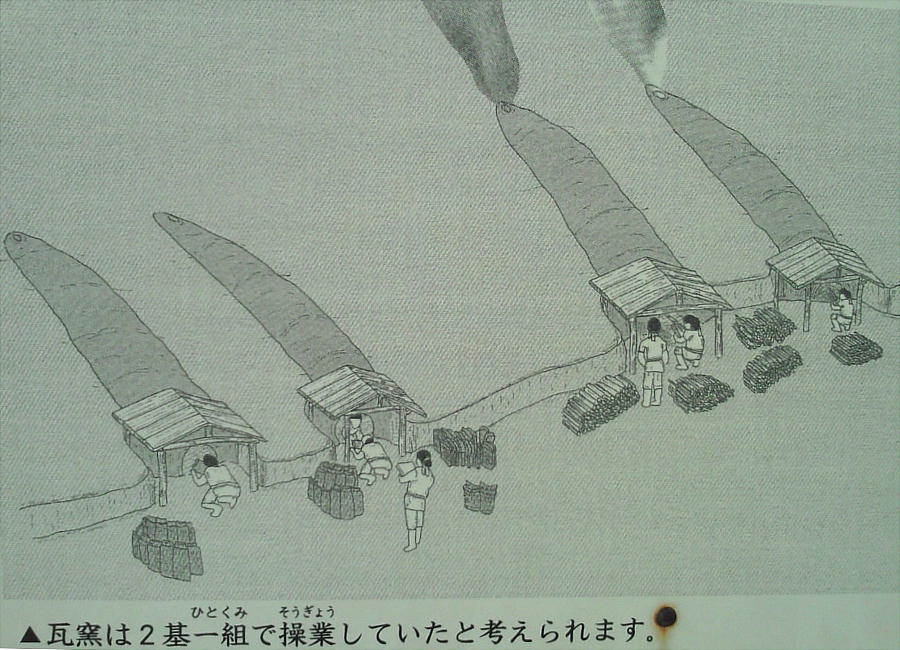

七尾瓦窯跡は神亀3年(726年)に聖武天皇が着手した難波宮(後期)の造営に伴い、宮殿に使用する瓦を生産した窯です。高さ約2mの東西に伸びる丘陵の北斜面に窖窯6基、丘陵端の東斜面に平窯1基があります。

窯跡は窖窯と平窯の異なる種類の窯があり、さらに同じ窖窯でも構造等に違いがあり、大量の瓦を必要とする宮殿造営に伴う瓦生産の状況がわかりました。

現在、国史跡として整備されています。

http://inoues.net/ruins2/7ogayou.html 七尾瓦窯 - Google 検索

七尾瓦窯跡 - 邪馬台国大研究

七尾瓦窯跡は神亀3年(726年)に聖武天皇が着手した難波宮(後期)の造営に伴い、宮殿に使用する瓦を生産した窯である。高さ約

2mの東西に伸びる丘陵の北斜面に窖窯6基、丘陵端の東斜面に平窯1基がある。昭和54年の発掘調査で7基の瓦窯跡群であることが

判明した。検出瓦は難波官式の6303(軒丸瓦)・6664-B(軒平瓦)型式と、6664-A型式が2点あった。なお、重圏紋系軒瓦は出てこなかった。

この瓦窯跡はわが国で初めて確認された難波宮造営瓦窯とみなされ、国の史跡に指定された。

窯跡は登窯と平窯の異なる種類の窯があり、さらに同じ登窯でも構造等に違いがあり、大量の瓦を必要とする宮殿造営に伴う瓦生産の状

況が判明した。

民家の手前にある看板に沿って歩くとすぐ、マンションと住宅街に挟まれたところ左手に3mほどの丘がある。

上の斜面に2号瓦窯があった。

その先に丘へ登る石段がある。

七尾瓦窯跡 ななおかわらがまあと 史跡 / 近畿 大阪府吹田市吉志部北

名称: 七尾瓦窯跡

ふりがな: ななおかわらがまあと

種別: 史跡

種別2:

都道府県: 大阪府

市区町村: 吹田市吉志部北

管理団体:

指定年月日: 1980.03.24(昭和55.03.24)

指定基準: 史6

特別指定年月日:

追加指定年月日:

解説文:

七尾瓦窯跡は、吹田市の中央東部に位置する。この地は平安宮に屋瓦を供給した吉志部瓦窯跡の北東200メートルの所にあり、吉志部

瓦窯跡群の所在する丘陵延長線上の残丘先端にあたる。現地は標高17メートルで、比高差約2メートルの残丘となっており、瓦窯は南

西から北東へのびる丘陵の北西斜面に並列して構築されている。昭和54年7月の発掘調査によって、7基の瓦窯跡の存在が確認された。

このうち、北西斜面に残る主軸を東西方向にとる6基はすべて[[登窯]のぼりがま]であり、丘陵東端部東斜面に築かれた南北方向主軸の

1基は平窯である。

調査時に完掘された瓦窯跡は3基であり、2基は登窯(2・3号窯)、1基は平窯(7号窯)である。2・3号窯はいずれもいわゆる有

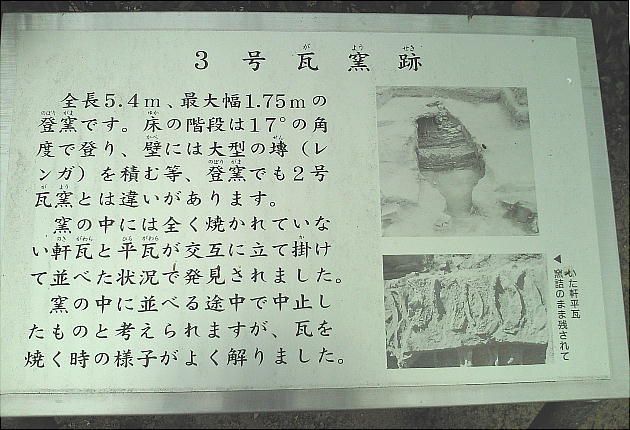

段有階登窯で、遺構の残存度も良好であり、特に3号窯は天井の一部を含めて窯体が完存しており、窯の構造の詳細を知ることができた。

それによると、窯跡は全長5.4メートル、最大幅1.75メートルの規模で、7段の階段を有する焼成部・燃焼部とも良好に残存し、

側壁には大型の日干し煉瓦が用いられていた。また、焼成部末端の段階部に、軒平瓦が窯詰の状態で検出されたのは稀な例であろう。

なお、平窯の7号窯は大半が破壊されていた。

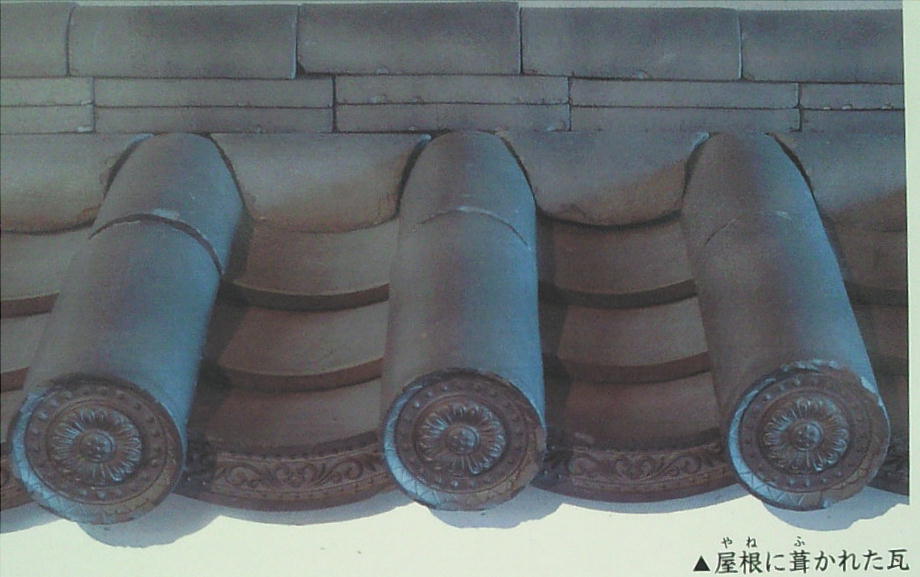

屋瓦類は多量に検出されたが、軒丸瓦・軒平瓦の型式は線鋸歯文珠文縁複弁八葉蓮華文軒丸瓦(6303型式)と、珠文縁均整唐草文軒

平瓦(6664B型式)各1種のみで、セットして使用されるものである。

この組み合わせと同笵の瓦は、聖武朝難波宮の内裏及びその周辺部で数多く検出され、大安殿等内裏関係建物に葺かれていた可能性が強

い。また、本瓦窯跡出土の丸瓦や平瓦と形状・胎土・焼成など全く同種のものが、難波宮出土のものに多く認められる。したがって、本

瓦窯跡が聖武朝難波宮に屋瓦を供給していたことは確実であり、官窯としての性格を有していたと考えられる。本瓦窯跡は、聖武朝難波

宮造営の屋瓦供給窯としてこれまでに知られている唯一の例であり、昭和54年10月、7基の窯跡を含めた丘陵一帯を指定するもので

ある。

[国指定文化財等データベース]

石段を登らずに真っ直ぐ行くと、3~6号窯が並んでいる。

石段へ戻り、丘の上に登ると大きな説明板があった。

七尾瓦窯跡MAP

1号瓦窯跡は民家の下で未調査とのこと。3号瓦窯跡の状況から、七尾瓦窯は難披宮の造営が終了すると速やかに廃窯されたとみられる。

軒丸瓦は難波宮6303型式と同笵で、内区が著しく突出し、細長い複弁となっていまる。中房はやや隆起し、蓮子が全体的に偏って不

均等に配置されている。軒平瓦は左側にやや開き加減の花頭を中心飾りとし、その左右には3回反転する唐草紋を描いていており、七尾

では6664A型式軒平瓦もわずかながら生産された。難波宮6664B型式軒平瓦と同笵である。七尾では6664A型式軒平瓦もわ

ずかながら生産された。

上左手に2号窯、右手の奥に7号窯がある。7号窯は他の窯とは離れて作られているので、そちらへ先に行く。

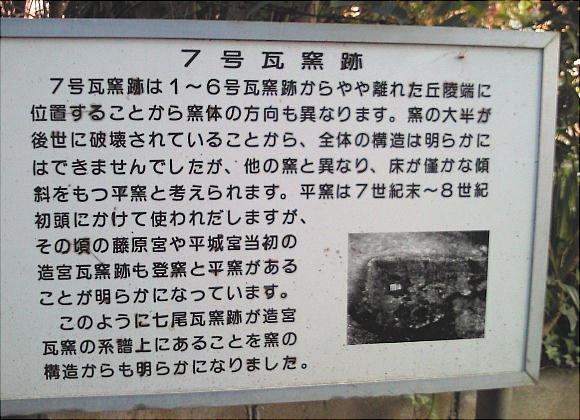

7号瓦窯跡 1~6号瓦窯跡から離れた丘陵端に位置に、窯の方向も異なる。後世に破壊されて全容は不明であるかが、他の窯と異なり、

床面に階段はなく、傾斜もない平窯と考えられ、 窯の形式がこれほど大きく異なるのは本瓦窯跡の特色。

道路側から7号窯跡を見る。

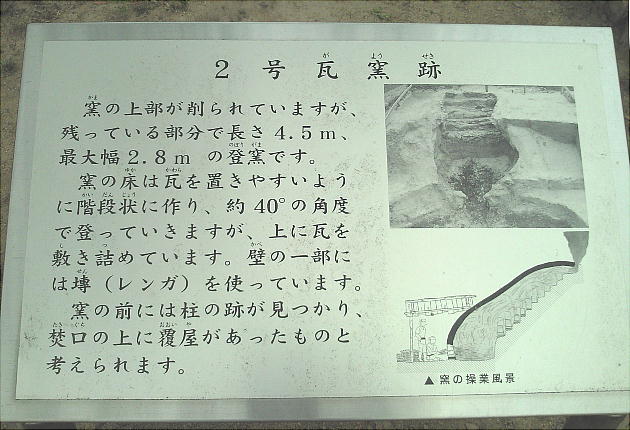

2号瓦窯跡 急角度に上がる階段に袋状の大きな燃焼部をもつ、 残っている部分で長さ4.5m、最大幅2.8mの登窯。窯の床は瓦を起きや

すいように階段状で、約40度の傾斜。壁の一部に磚(せん)を使用。柱跡から、焚口に覆屋(おおいや)があったと思われる。

3号瓦窯跡 全長5.4m、最大幅1.75m、床の階段は17度と、 平面船形の窯にゆるやかな階段を付した登窯。壁には大型の磚が積まれて

いた。窯詰めされたまま、焼かれていない「生の軒瓦」が並べられていた。

上から下とその下と、左側へ繋がっている、4,5,6号窯跡。これらについては説明板がない。

尾瓦窯跡下層の炭を大量に含む黒灰色粘土層から縄文時代晩期の船橋式の土器片(上)が一括して約40点出土した。深鉢形土器は少な

くとも3個体分あり、口縁端部付近と頸部が刻目突帯文で飾られるものと口縁部のみに刻目突帯がめぐるものがある。胎土が暗茶褐色を

した河内系土器もみられる。

【史跡七尾瓦窯跡】

--------------------------------------------------------------------------------

所 在 地 : 大阪府吹田市岸部北5丁目

種 類 : 国指定史跡

指定年月日 : 昭和55(1980)年3月24日

時 代 : 奈良時代

見学等の問合せ先:吹田市立博物館

電 話 : 06-6338-5500

メ ー ル : [email protected]

ホームページ: 吹田市立博物館

ア クセス : JR吹田駅・阪急吹田駅から阪急バス「千里中央」・「山田」行き乗車。「七尾西」下車、南へ徒歩5分

--------------------------------------------------------------------------------

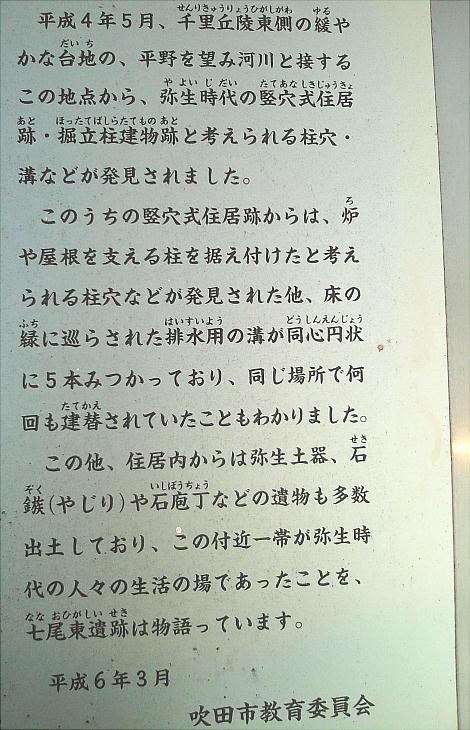

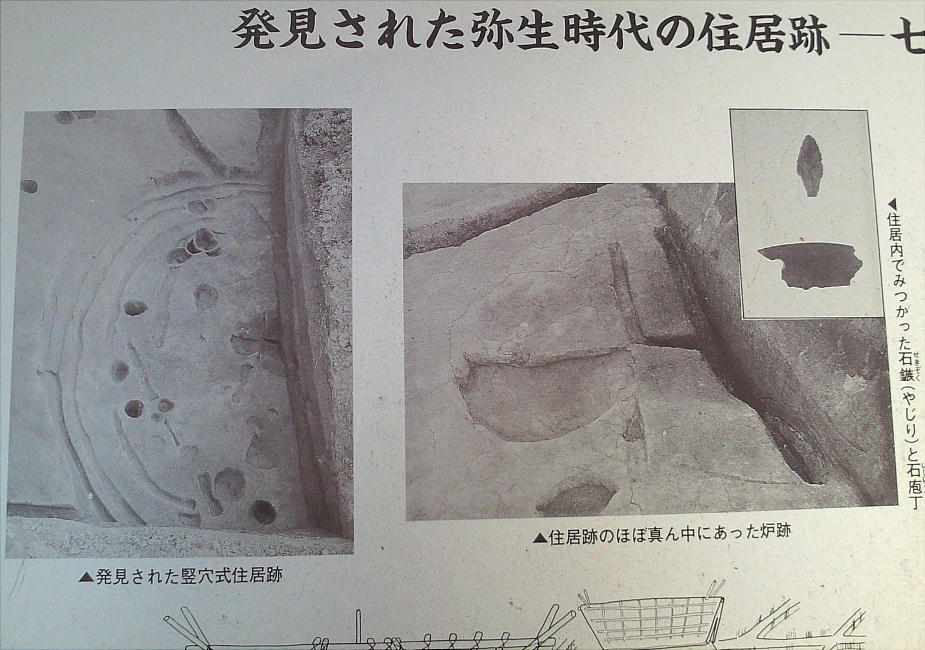

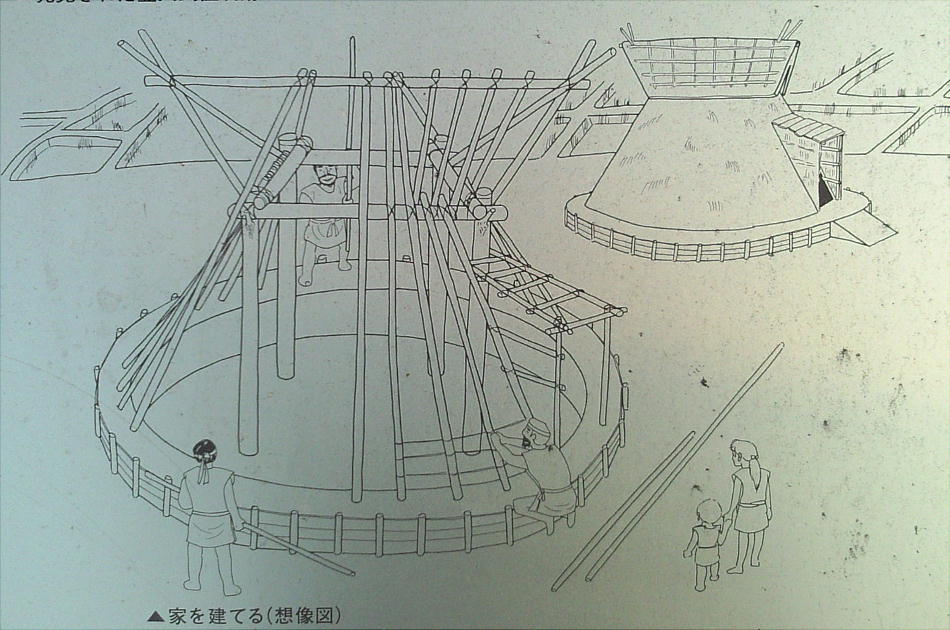

七尾東遺跡

七尾瓦窯跡から道路を隔てて、桃山台と岸辺を結ぶ県道沿いに「七尾東遺跡」がある。今は紳士服の「アオヤマ」の建っている場所に、

弥生時代の集落跡があった。七尾西バス停の前である。

七尾東遺跡発掘調査報告書 公開日:2010-03-26

書名 七尾東遺跡発掘調査報告書 第1次・第2次・第3次

書名かな ななおひがしいせきはっくつちょうさほうこくしょ だい1じ・だい2じ・だい3じ

編著者名 田中充徳 賀納章雄

編集機関 吹田市教育委員会

発行機関 吹田市教育委員会

発行年月日 20020329

郵便番号 564-0041

電話番号 (06)6384-1231

住所 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号

地域区分 吹田市

資料タイプ 研究報告書

所蔵大学 http://webcatplus-equal.nii.ac.jp/libportal/DocDetail?hdn_if_lang=jpn&txt_docid=NCID:BA61403558

備考 平成21年度科学研究費補助金(研究成果公開促進費)により電子化

遺跡 遺跡名 七尾東遺跡

遺跡名ふりがな ななおひがしいせき

遺跡所在地 吹田市岸部北5丁目4-1、55-1

所在地ふりがな すいたしきしべきた

調査期間 (第1次)19920515-19920606

調査面積 (第1次)138

調査原因 店舗ビルの建設

種別 集落遺跡

主な時代 縄文/弥生/古墳/中世

遺跡概要 集落遺跡-縄文-溝?-縄文土器/ 集落遺跡-弥生-竪穴式住居+柱穴+土坑+溝-弥生土器+石包丁+石鏃/

集落遺跡-古墳-なし-土師器+須恵器/ 集落遺跡-中世-なし-土師器+須恵器+瓦器+白磁+土錘

特記事項 なし

遺跡名 七尾東遺跡

遺跡名ふりがな ななおひがしいせき

遺跡所在地 吹田市山田南1124-5 他

所在地ふりがな すいたしやまだみなみ

調査期間 (第2次)19930920-19931006

調査面積 (第2次)62

調査原因 共同住宅の建設

種別 集落遺跡

主な時代 縄文/弥生/古墳/中世

遺跡概要 集落遺跡-縄文-溝?-縄文土器/集落遺跡-弥生-竪穴式住居+柱穴+土坑+溝-弥生土器+石包丁+石鏃/

集落遺跡-古墳-なし-土師器+須恵器/集落遺跡-中世-なし-土師器+須恵器+瓦器+白磁+土錘

特記事項 なし

遺跡名 七尾東遺跡

遺跡名ふりがな ななおひがしいせき

遺跡所在地 吹田市山田南1124-5 他

所在地ふりがな すいたしやまだみなみ

調査期間 (第3次)19940526-19940617

調査面積 (第3次)110

調査原因 共同住宅の建設

種別 集落遺跡

主な時代 縄文/弥生/古墳/中世

遺跡概要 集落遺跡-縄文-溝?-縄文土器/集落遺跡-弥生-竪穴式住居+柱穴+土坑+溝-弥生土器+石包丁+石鏃/

集落遺跡-古墳-なし-土師器+須恵器/集落遺跡-中世-なし-土師器+須恵器+瓦器+白磁+土錘

特記事項 なし

Copyright(C)2009 Osaka University Library. All Rights Reserved.

〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町1-4 大阪大学附属図書館 hdjoho01 [at] library.osaka-u.ac.jp

七尾東遺跡発掘調査報告書( 13.0 MB ) 報告書をご覧になるには左をクリックして下さい。

邪馬台国大研究 /遺跡巡り/吹田市・吉志部瓦窯跡

邪馬台国大研究 /遺跡巡り/吹田市・吉志部瓦窯跡

コメント