2階 今日の予定 ボラ 担当 自己申告 / マスク 体温 消毒 記帳 3階へ

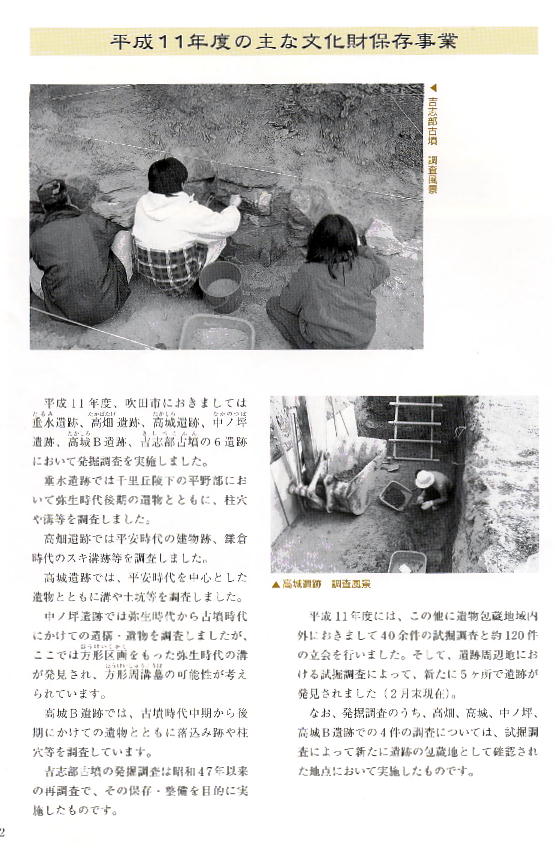

3階 特別展示室 展示品の案内-昔のくらしと学校に使用した実物/ざっと100年の道具・用具・教科書・・・子どもたちにとっては初物/ボラ 実体験者も多・・・

ノート片手/小3・・・三蜜回避の 実話 笑みはマスクの・・・七草 ①セリ ➁ナズナ〔ぺんぺん草〕 ➂ゴギョウ(ハハコグサ) ➃ハコベ (ハコベ)⑤ホトケノザ ➅スズナ(カブ) ⑦スズシロ(ダイコン)もありに 見受けた

GIGAスクールの「iPad 」も、おちのこ さいさい 小1 もとか

先生・・・動画も撮っといてのこえも チラホラ

学校に戻り4人一組の学習会とも

今回から始まった「➀~⑤ミッション」に / ボラさん ドキドキ 楽しい

団体見学 一日の流れ ⬇ 10分

■3階 特別展示室へ

ボランテイアの皆さんによる展示解説

10分 クラスを2分割(20名ずつ)

Bグループ 3階フロアの4ケ所に設置されたミッションに挑戦

➀古墳のなぞ ➁江坂のまち ③吹田のゾウ!? ⑤ユニットバス ➃ビデオを 見て ➅緑の移りかわり

((https://k-okazaki.typepad.jp/blog/2021/08/講演会-新芦屋古墳の発掘調査について-令和3年7月31日土-令和3年8月7日土.html 参照 2022年1月13日))

ン | 20210705■110311 ~3778日目東日本大震朝日新聞:令和3年7月14(水)/令和3年8月7日(土) »

2021年8 月 7日 (土曜日)

((https://k-okazaki.typepad.jp/blog/2021/04/新芦屋古墳吹田市令和3年4月24日土-吹博-展示-コロナ-中止-改めて-現地新芦屋へ行ってみた.html 参照 2022年1月13日))

新芦屋古墳/吹田市:令和3年4月24日(土) 吹博 展示 コロナ 中止 改めて 現地(新芦屋)へ行ってみた

| 新芦屋古墳~被葬者の謎にせまる~ |

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、展示およびイベントを中止します。 会期/令和3年(2021年)4月24日(土曜)~5月30日(日曜) 開館時間/9時30分~17時15分 休館日/5月3日を除く月曜日、4月30日(金)、5月6日(木) 観覧料/ 大人200 円(160円)・高大生100 円(80円)・小中生50円(40円)。( )内は20名以上の団体割引料金。市内在住の65歳以上100 円。毎週土曜日は、市内の小中学生は無料(土曜日以外も「ぐるっとすいたカード」をもってくると無料) 展示主旨/ 新芦屋古墳は吹田市新芦屋上に所在する、7世紀初頭に築造された横穴式木室をもつ方墳です。この古墳は、昭和53年(1978年)に調査がおこなわれました。墳丘は失われていたものの、発掘調査により埋葬主体部が横穴式木室であることや、馬具一式が出土するなど、古墳の被葬者についてうかがい知ることができる貴重な資料がみつかりました。 また、横穴式木室という木でつくられた埋葬施設をもつ古墳は、全国でも類例は少なく、さらに、木室の埋葬施設に石棺を用いるのは新芦屋古墳の例、ただ1つとなります。 この少し変わった新芦屋古墳には、どのような人物が葬られたのでしょうか。新芦屋古墳出土資料を中心に北摂に分布する横穴式木室を紹介し、古墳に埋葬された被葬者について探ってみたいと思います。 ※新芦屋古墳展のバーチャル特別展示室も中止いたします。 交通案内 ●JR岸辺駅下車徒歩20分 ●JR吹田北口から 千里中央ゆきバス4系統「紫金山公園前」下車徒歩5分 ●JR吹田駅・阪急吹田駅から 千里中央ゆきバス4系統「紫金山公園前」下車徒歩5分 五月が丘南ゆきバス(循環)「五月が丘西」下車徒歩7分 桃山台駅前ゆきバス2、3系統「佐井寺北」下車徒歩10分 千里中央ゆきバス12系統「岸部」下車徒歩10分 ●北大阪急行千里中央駅・阪急山田駅から JR吹田ゆきバス4系統「紫金山公園前」下車徒歩5分 JR吹田ゆきバス12系統「岸部」下車徒歩10分 |

|

新芦屋古墳

| 新芦屋古墳 | |

|---|---|

説明板付近 |

|

| 所在地 | 大阪府吹田市新芦屋上 |

| 位置 | 北緯34度48分6.43秒 東経135度33分5.18秒座標: 北緯34度48分6.43秒 東経135度33分5.18秒 |

| 形状 | 方墳 |

| 規模 | 一辺20m |

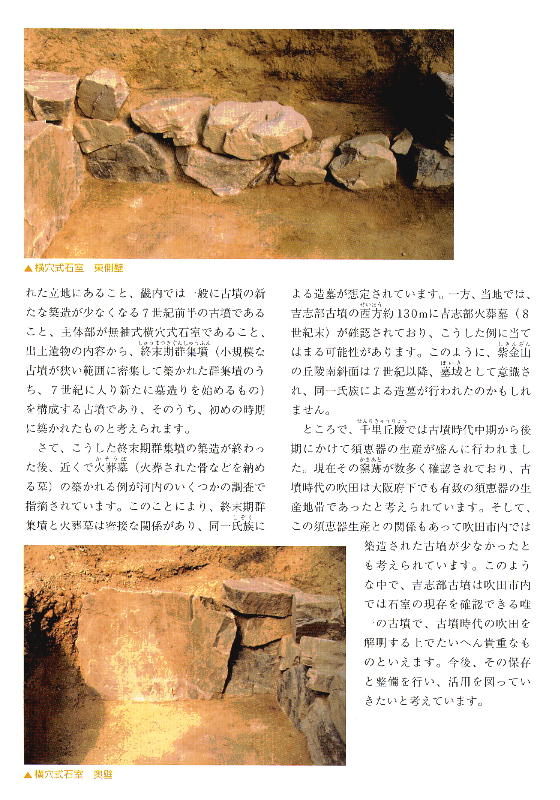

| 埋葬施設 | 横穴式木芯粘土室(横穴式木室) (内部に組合式家形石棺) |

| 出土品 | 馬具ほか副葬品多数 |

| 築造時期 | 7世紀前半 |

| 史跡 | なし |

| 有形文化財 | 馬具(大阪府指定文化財) |

| 特記事項 | 墳丘は非現存 |

| 地図 | |

新芦屋古墳(しんあしやこふん)は、大阪府吹田市新芦屋上にあった古墳。形状は方墳。出土馬具は大阪府指定有形文化財に指定されている。現在では墳丘は失われている。

概要[編集]

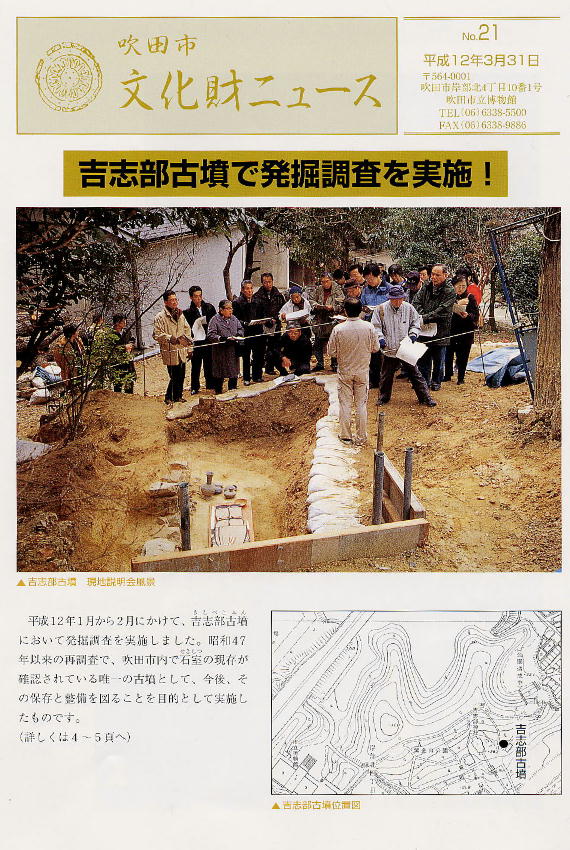

大阪府北部、千里丘陵の南東縁に築造された古墳である。1978年(昭和53年)の宅地造成中に発見され、吹田市教育委員会により緊急発掘調査が実施されている[1]。

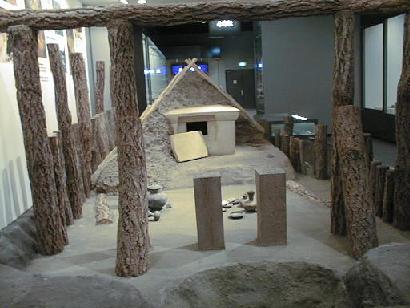

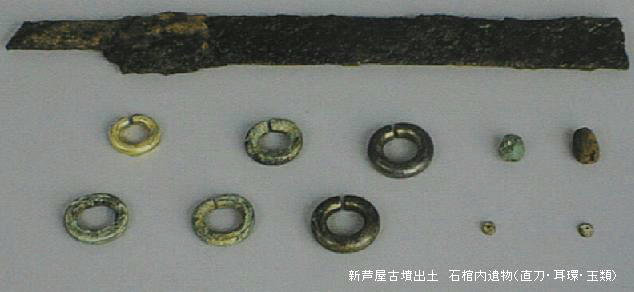

墳形は方形で、一辺約20メートルを測った[1]。主体部の埋葬施設は横穴式木芯粘土室(横穴式木室)で、内部に組合式家形石棺を据えた[2][3][1][4]。こうした埋葬施設は焼成を受ける例が知られるが、本古墳の場合に焼成は認められていない[2]。石棺の内外では、人骨のほか、副葬品として馬具一式のほか金環・銀環・鉄刀・玉類・須恵器・土師器が検出されている[1]。石棺前には須恵器等が2箇所に分かれて整然と置かれ葬送儀礼を示唆するほか、馬具は鉄地金銅張の豪華なものである点で注目される[1]。

この新芦屋古墳は、古墳時代終末期の7世紀前半頃の築造と推定される[1]。謎の多い横穴式木室を埋葬施設とする点で珍しく(木室墳は全国で約50基のみが知られる[4])、加えて内部に石棺を納める点では全国で唯一の例であるとして重要な古墳である[2][1]。また同種の木室墳には須恵器窯跡群との関連を指摘する説があるが、本古墳の場合にも近辺の窯跡群との関連が認められる[2]。

出土馬具は1991年(平成3年)に大阪府指定有形文化財に指定されている[5]。

-

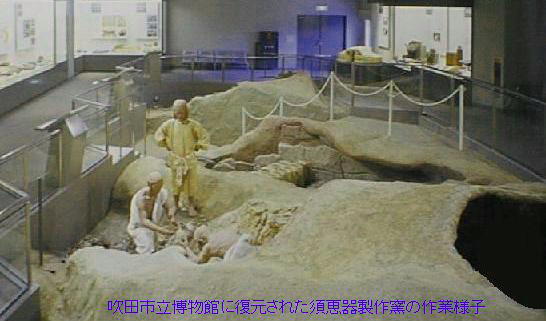

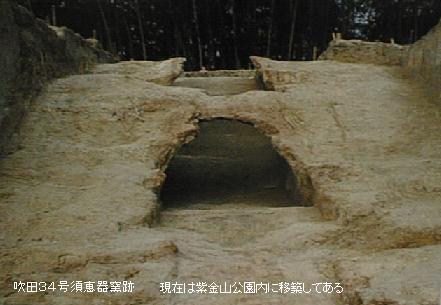

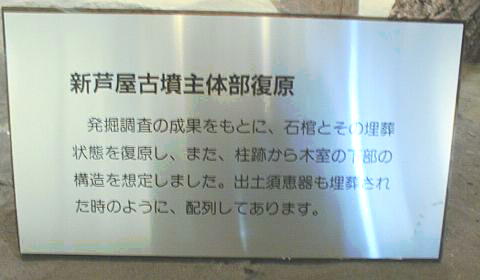

埋葬施設(復元)

吹田市立博物館展示。

1999年秋

このホームページの 青字 の部分の解説は、全て吹田市博物館発行の、「常設展示図説」「博物館だより」および、

その他の配布資料に基づいています。「話言葉」の表現のみ変えて、内容はそっくりそのまま転載しています。

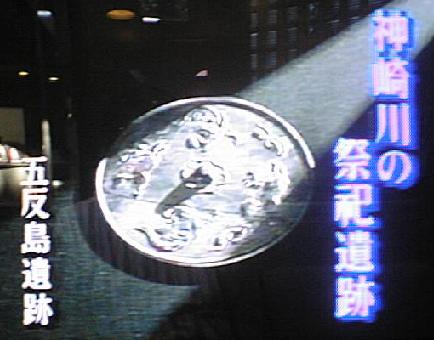

ビデオによる遺跡・文化財紹介 於:吹田市博物館(一部)

吹田市博物館

我が家から博物館へは歩いて5,6分だ。名神高速の下を抜けて池の側を歩いていく。

下の写真左右は1ケ月ほどの期間がある。博物館の前の坂を上って吉志部神社の方へ向かう途中にある大きな木。今年は秋も短かった。

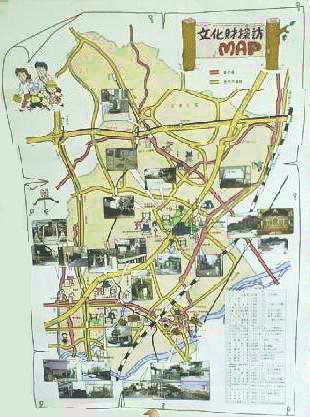

博物館でもらえる「吹田市文化財MAP」。映画のポスターくらいの大きさなので持って歩くわけにはいかない。

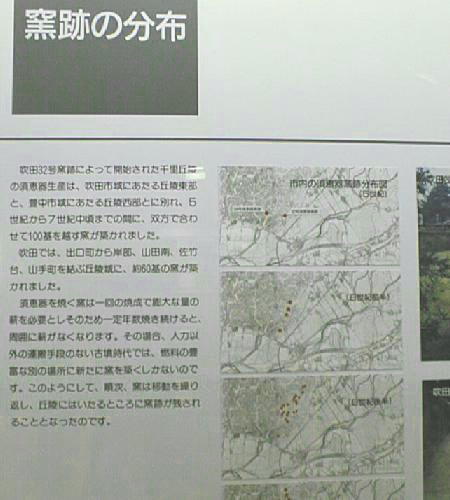

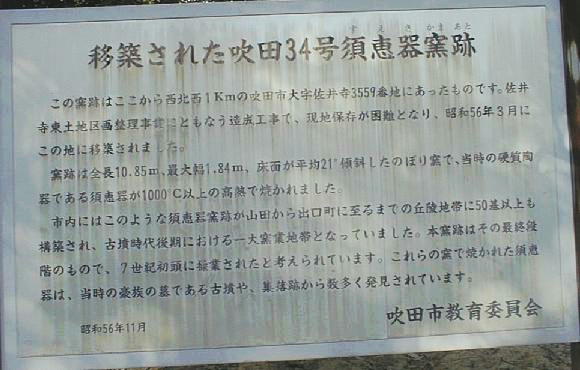

吹田は、律令国家になってからの都造りに用いた瓦類を焼いた窯跡が多く残っているが、博物館にはその窯跡が二つ復元してある。

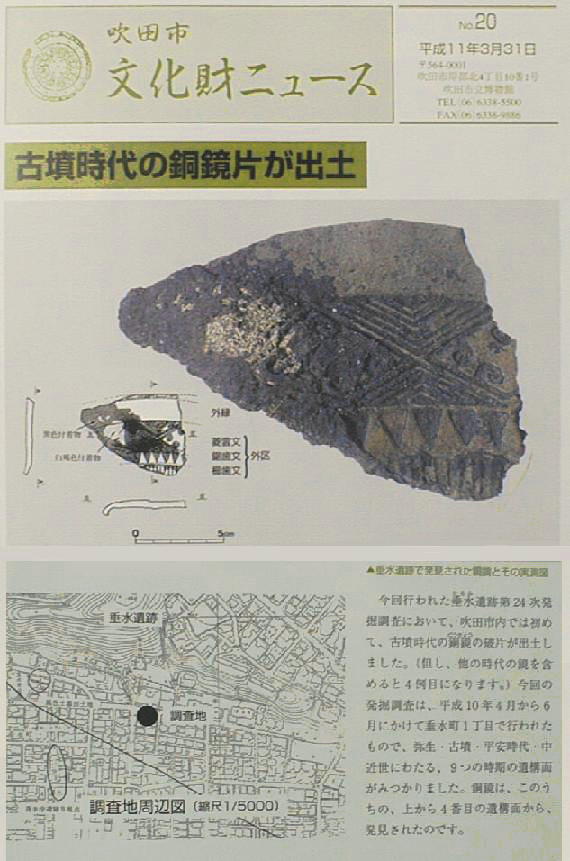

垂水遺跡

紀元前4世紀に始まる弥生時代は、本格的な稲作農耕と金属器使用の時代として捉えられる。吹田では弥生時代の遺跡は、現在の所

10ケ所が知られている。そのうち垂水神社の背後の丘陵上に位置する大規模な集落遺跡の垂水遺跡は、標高約55mにある「高地性集落」

で、弥生中期・後期の土器が多数出土している。

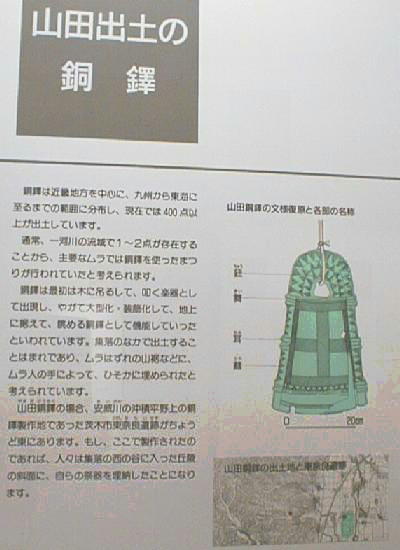

また銅鐸はムラでの祭祀に使われたと考えられ、近畿地方を中心に九州から東海に到る範囲に分布し、全国で400点以上出土している。

山田銅鐸は、淀川流域の銅鐸製造拠点集落と見られる茨木市東奈良遺跡の西の谷を入った丘陵斜面から出土しており、その関係が注目

されている。

<山田銅鐸> 弥生時代中期の外縁鈕式に分類される四区袈裟襷紋銅鐸で、全長45.6cm。銅身は帯状の格子紋で飾られ、鰭(ひれ)

には3対の耳が付いている。

新芦屋古墳

新芦屋上所在の新芦屋古墳は、一辺が約20mの方墳と推定され、出土遺物から7世紀前半に構築されたと考えられる。この古墳は、通常

見られる石室墳ではなく、全国的にも珍しい木室を主体部とした「木室墳」であり、そのなかでも、石棺をもつ唯一の古墳である。

石棺は凝灰岩製の組み合わせ式家型石棺で、横口式と推定される。さらに、棺の埋納状態を見ると、側部に多数の須恵器と鉄地金銅張

馬具を副葬したのち、棺を粘土で覆い、丸太を垂木状に置いた、特異なものである。

鉄地金銅張馬具は、石棺を覆っていた粘土内から良好な状態で出土した。鞍金具・十文字楕円形鏡板付轡(くつわ)・三葉紋楕円形

杏葉・六脚付雲珠・辻金具などがあり、鐙(あぶみ)以外の一式が揃っていた。

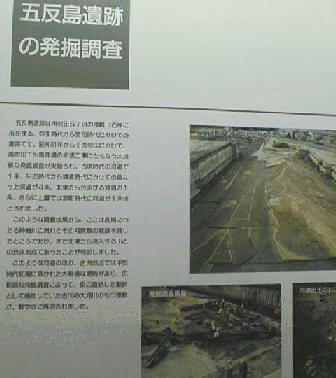

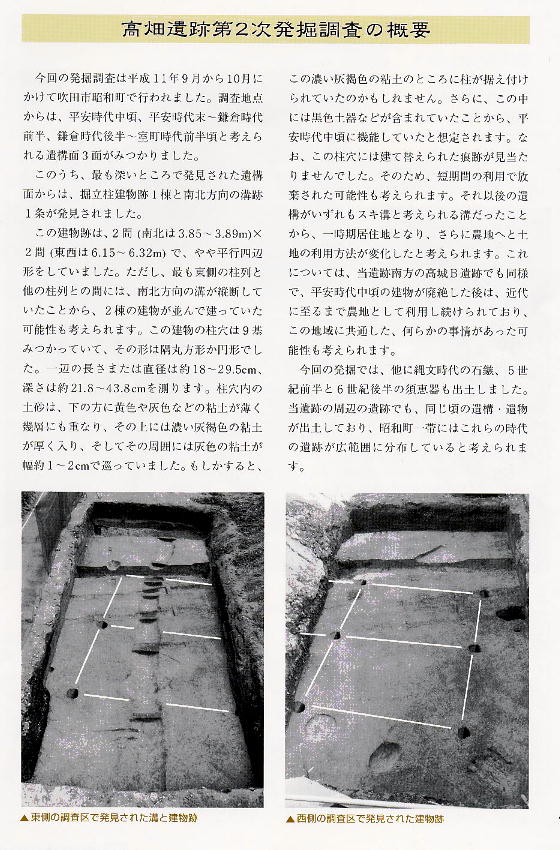

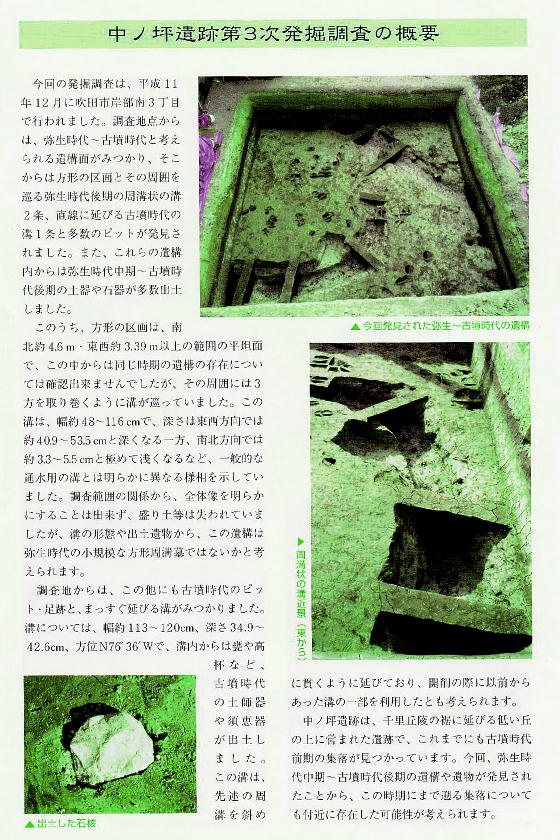

五反島遺跡

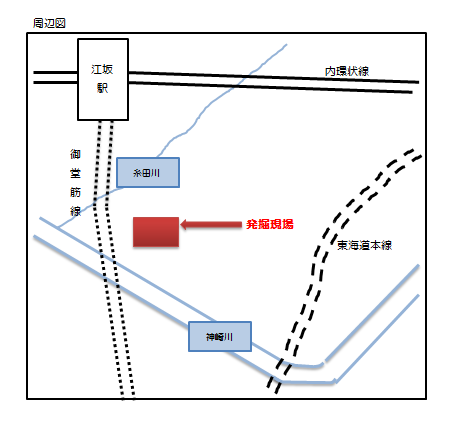

五反島遺跡は吹田市の南下水処理場の建設にともなって発掘・調査された。神崎川の古代堤防の跡が残っていた。

神崎川は、古代から幾時代にも渡って人々の生活の跡を残している。出土品の一部はどういうわけだか、この下水処理場(地下鉄

江坂駅)の一室に展示してある。

南吹田5丁目の神崎川右岸に位置する五反島遺跡は、弥生時代から室町時代にかけての複合遺跡で、南吹田下水処理場の拡張工事に

ともない、昭和61年に大規模な発掘調査が行われた。そのうち、古墳時代の遺構には、幅約10mの河道とその南側の平坦な生活面があ

り、土師器の甕や壺、高杯などの遺物が多数出土している。住居跡は確認されなかったが、5世紀を中心に河岸に集落が栄え、6世

紀から7世紀まで縮小されながらも存在したようである。出土土器の中には韓式土器も多くみられ、北から河内平野に入る門戸とな

っていたこの地域が、朝鮮半島との交流の地でもあった事がうかがえる。

五反島遺跡では平安時代初期に再び遺物の出土量が増し、土師器・須恵器・施釉陶器・黒色陶器・土製竈などの土器類のほか、鉄鏃

・鎌・刀子・馬具・銅製の唐鏡(瑞花鳳凰麒麟狡猊紋鏡:下左)も出土した。これらの出土品は神祇祭祀に使われる用具に共通する

ものが多く、しかも川に投棄されたように出土していることから、川辺での祭祀に関連する遺物であろうと推定され、この地域性と

時代相からみて「八十嶋祭り」の可能性も想定できる。「延喜式」にはこの祭祀に使用された鏡や鏃・人形・鈴などの用具が記され、

五反島遺跡の祭祀資料にはそれと共通するものがあるのだ。

検出された堤防は、平安時代前期に川の合流地点に築かれた瀬割堤で、鎌倉時代まで機能していた。3列に整然と打った松杭に横木

を組み、枝木などをからめた構造で、杭には丸太杭や面取りをした角杭が使われていた。

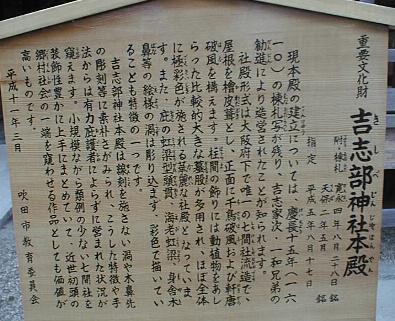

吉志部神社

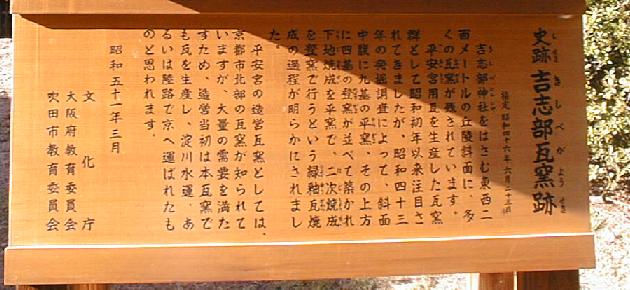

吉志部瓦窯跡

大阪「難波宮」の瓦の多くは、この岸辺(吉志部)で灼かれて運ばれたものである事が判明している。

江坂の五反島遺跡展示室へ向かう途中の道。大阪市内の御堂筋のように銀杏並木が色づいてきれいである。

私はこの道をかってに「吹田街道」とよんでいる。めったにないが、雪でも降れば「吹田街道ぅ、冬景色ぃいい。」

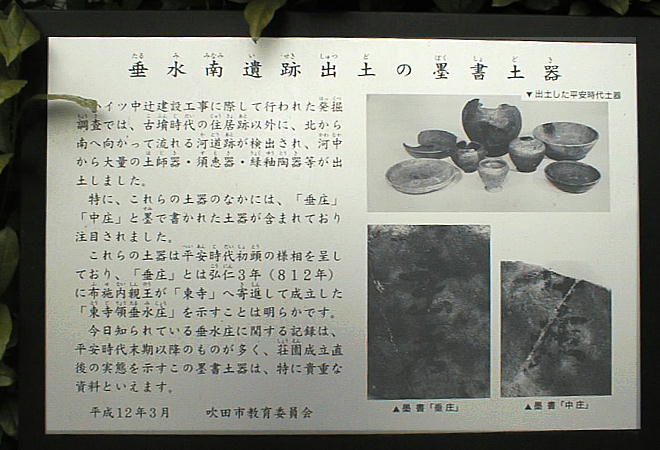

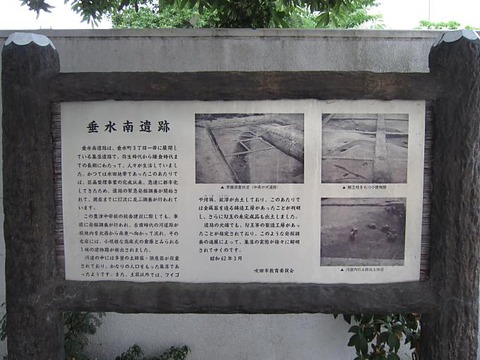

垂水南遺跡

地下鉄江坂駅を降りて東へ5,6分いくとマンションの前にこの看板だけが立っている。遺跡はもうマンションの駐車場の下である。

垂水南遺跡は、垂水町3丁目に展開する弥生時代から鎌倉時代にわたる低地の集落遺跡である。数十次におよぶ発掘調査によって、

古墳時代の住居跡・水田跡・溝、平安時代の水路・溝、鎌倉時代の整然と区画された畦畔などが検出された。特に古墳時代の集落

は、南北600m、東西300mの広い範囲に、竪穴式住居・高床式建物跡・井戸跡・土こう・矢板を持つ水田跡・水路などが展開してお

り、4.5世紀は繁栄した集落だった。垂水南遺跡では、ムラでの生産の様子を示す遺物が大量に出土している。大足・鋤先・機織具

などの木製品、金属器の製作を示す鞴の羽口・坩堝・鉱滓や未完成の玉類はその様子を具体的に示している。出土遺物の中には、

東海・北陸・中国地方、さらには朝鮮半島系の土器もあり、当時の広い交易圏を示している。

邪馬台国大研究・ホームページ /わが町の文化財/吹田市の文化財

邪馬台国大研究・ホームページ /わが町の文化財/吹田市の文化財

➁江坂のまち((五反島=五反島遺跡 吹田市立博物館 60きょうちゃん06 高橋 参照 2022年1月13日))

「五反島遺跡を地学的に考える その22016年秋、吹田市立博物館は同館主催の特別展(会期は同年10月8日~12月4日)として. 「古代の港か? ... 五反島遺跡は吹田市南西部の神崎川にほど近い南吹田五丁目(第1.」

|

博物館だよりNo.67 |

2016 | 残部なし |

★周辺スポットまとめ

五反島遺跡現地説明会の後、周辺を散策

順路はあとにして、先に立ち寄ったスポットの写真

★五反島公園

現地説明会となった南吹田下水処理場の北隣に位置する

「五反島遺跡」解説

公園内に発掘調査の解説板がある。

「発掘された古代堤防ー五反島遺跡ー」出土品と地図が見える

以前と現在の発掘調査の図

工事のお知らせの看板

公園と発掘現場がよく分かる地図

★五反島廻し堤跡

「五反島廻し堤跡碑」

南吹田市民会館西側の遊歩道の中にあった。

「五反島廻し堤」とはなんぞや?と調べてみてもよく分からない。

以前の発掘調査と何か関係があるのだろうか?

石碑裏書

平成二年とある。

遊歩道

付近では石柱が多く見られた。

これらの石柱は川跡を示しているのかと思わせるものだった。

いずれにしても、神崎川と糸田川が五反島遺跡に関係していることは間違いなさそうだ。

糸田川

五反島遺跡は神崎川と糸田川の流域にあり、両河川が何かしら絡んでいると思われる。

古代川港としての機能があったとすれば、こうした立地条件が影響していたのだろう。

広芝橋

糸田川の銘が見える。北上していくと垂水南遺跡にたどり着く。

★垂水南遺跡

豊津中学校と大和病院の二カ所に解説板があった

これらの遺跡は糸田川流域にある。

五反島遺跡から北上した川の流域にあることから繋がりがあるかもしれない。

★豊津中学

通用門の脇の植え込みに位置する

★大和病院

「五反島」遺跡の出土品は室町期で途絶えている。

南北朝時代の争乱や戦国期の合戦などで消滅したのだろうか?

或いは洪水などの自然災害で消滅したのだろうか?

今回の訪問で吹田周辺の事情が少し分かった。

付近図とルート

より大きな地図で 五反島遺跡 周辺 を表示

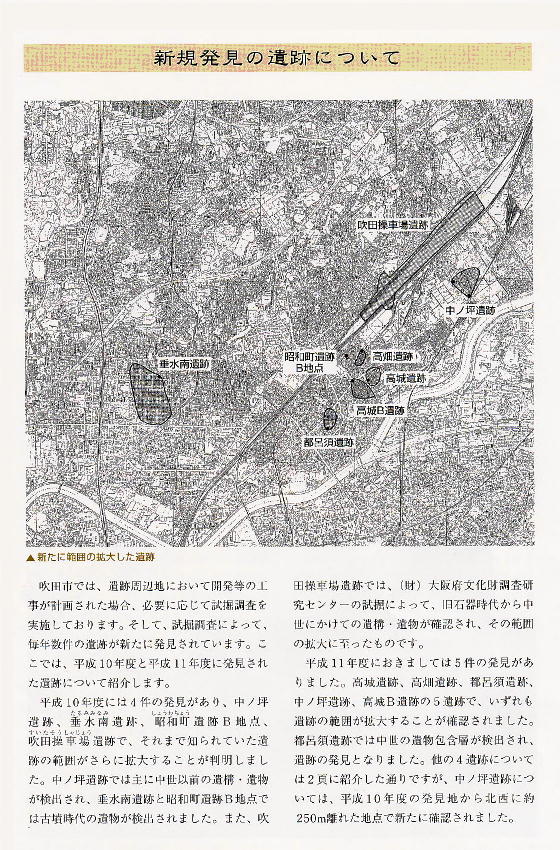

③吹田のゾウ!?

吹田 ゾウ化石 菩提池 片山町 吹田の郷 検索ワードhttp://www.suitasirouren.com/news/vol17/02-03.pdf

「Untitled - 吹田市労連「吹田青年探偵団 その14. 昭和23年頃というと、 ... たら、その土は片山公園を整 ... 当時の佐竹台ぼだい池周辺、この竹やぶから象の化石が出土(奥保幸さん撮

館長ノート 16

「小さかった頃、ニュータウンで骨が見つかったという噂がひろがり、殺人事件か行き倒れかなどと考えて、とても怖かったおぼえがあります。事件はなかったようだし、あれは何だったのか、考古学から説明できるでしょうか」、こんな質問が博物館に寄せられました。文化財保護係の増田真木さんに答えてもらいました。

それはヒトではなく、ゾウのものでしょう、年代は120万年以上前。考古学からみるとニュータウンの区画のなかには、古墳などの遺跡は今のところ見つかっていないので、ヒトの可能性は少ないと思います。 千里丘陵は、約300万年前から50万年前(鮮新世末~更新世中期)にかけて堆積した砂礫や粘土層(まとめて、大坂層群と呼んでいます)が、その後の地殻変動によって隆起して出現したものです。この長い時間のあいだに、気候は暖かくなったり寒くなったりしたので、海水面が何度も上下しています。そのため、丘陵の断面図をみると、海底で堆積した地層と、川の河口で堆積した地層が300m近くの厚さとなって重なり合っています。また、地層の間には何層もの火山灰層が挟まれており、火山活動が活発な時期があったことを物語っています。

吹田市内では今から250万年前~120万年前にかけて生息していたと考えられるアケボノゾウの歯や牙の化石が片山町や佐竹台で見つかっています。また、豊中市待兼山ではおよそ40万年前と考えられる地層から体長8mにおよぶマチカネヤマワニの化石が見つかっています。ヒトが日本列島に現れるはるか前の吹田市には、ゾウやワニがいる風景があったのですね。

写真のキャプション

○アケボノゾウ

吹田市立博物館の常設展示場にあるアケボノゾウ化石(左牙と切歯骨の一部)

200万年~60万年前に生息していた肩高2mほどの小型のゾウで、日本特産。

○100万年前

富田林市石川化石発掘調査団『富田林の足跡化石』1994より

「扇状地の林と動物」

扇状地にはメタセコイアやハンノキが林をつくっている。

動物は前からシカマシフゾウ(大型のシカ)、アケボノゾウ、カズサジカ(小型のシカ)

わたしと万博(41)…ゾウのゆくえが気になる

当時11歳だった僕は(すぐ近くに住んでいたのに)この「事件」を記憶していない。知らなかったのか、知っていたけど「ゾウなんて子供っぽい…」と無視したのか、行ったのに覚えていないのか、そのことも覚えていない。(もしかしたらこの写真に写っているのかも…?)

それからどうもこの「見逃した」?ゾウのことが気になる。ゾウは長寿だからそのとき生まれた子ゾウは今も生きているのではないか? ネットで調べたり、池田の万博ミュージアムにお邪魔したときに話すと、「万博グーグル」のシライさんはパッパッパッと新聞スクラップを出してくださった。イベントは8/12の1日だけではなく、8/12から8/20まで「象まつり」という夏休みの目玉イベントだったようだ。この記事で、神戸港発は8/3、武庫川で宿泊して、万博会場着が8/4だったことが判明した。1970/8/4は火曜日。やはり、Aさんの写真に「大人の男性」が写っていないわけだ。

ネット上のあるサイトでは、子ゾウだけは空輸されて伊丹で下りたとも書いてあった。(ネット上の情報は全て真実とは限らないからあちこち参照して「事実」を合成すると間違うことがある。)…子ゾウの空輸が事実なら、石橋あたりで神戸港からのゾウと大合流したのだろうか? 「象まつり」の最中、8/16にはもう一頭、万博会場近くの宿泊地で子ゾウが生まれていた。お祭り広場にちなんで「HIROBA」と名づけたらしい。Aさんが見た「船中で生まれた1頭」とはまた違うのか?タイで船積みしたのは20頭だとどこかに書いてあったので、船中で1頭、千里で1頭生まれて最終的には22頭になったのか?そんなに妊婦のゾウばかり長旅をさせて異国で芸当をさせるとは、いったいどういう興業集団なのか?タイ国を代表して派遣したのなら、そこらへんのゾウを適当にかき集めた部隊ではなかったはずではないか?芸も教えるわけだから「ボリショイ・バレエ団」ぐらいのステータスはあったのではないか?

「象まつり」のイベントには毎日放送が協賛していたこともわかった。(ずいぶんハードメニューだった。) 8/4に到着してから8/20の「象まつり」終了まで、最低2週間は会場周辺にいたはずのゾウがどこにいたのか?この場所がわかれば…と思っていたところ、山田にお住まいの野口昭雄さんから「吹田のアルバム展」でこんな写真をご提供いただいた。まさに千里の竹林+ゾウ!現在の大阪モノレールの車庫のあたりだったようだ。すり鉢状になっている地形は今もなんとなく面影がある。

お祭り広場の運営ディレクターだった伊吹さんのお話では、ゾウ20頭あまりに蛇口が1つしかなく、乾いたゾウが会場で池に突進したり、隣りの竹林を食べ始めてしまうといったハプニングもあったようだ…。

当時のタイで、ゾウは建設重機の役割をしていたから、土木業者のツテでゾウを集めたのだ…という話も出てきた。あるいは機械化でリストラしたゾウを芸能集団として再生したのか?…「ボリショイ・バレエ」とずいぶん違うなあ…。 「象まつり」終了後、ゾウたちはタイに帰ったのか?またあるサイトによれば、子ゾウ何頭かは日本に残されたという記事もあった。引き取り手も見つからないまま…千里生まれのHIROBAは日本に残されたのか?

その後「万博展」の準備が忙しくなってゾウのゆくえ探しもできないでいたが、シライさんからマニアエキスポ用にスクラップを再発掘していたら、「その後のHIROBA」に関する記事が出てきた!と知らせていただいた。おお!HIROBAはタイに帰っていた。バンコクの「アマリン・ホテル」に引き取られたとある。名前がわかれば検索できる。すると…アマリン・ホテルはずいぶん前になくなったようだ。「松田嘉久社長」と記事にあるように、日本人系列で、日本人が多く利用するホテルだったようだが…現在の「バンコクそごう」がある場所にあったらしい。かなりの一等地だ。

さあ!HIROBAはどこへ!?

どなたか「アマリン・ホテル」等に関する情報をお持ちの方はお知らせください!

菩提池

左端「アケボノゾウ」 中央下「トウヨウゾウ」右端「トウヨウゾウ」

大阪市立自然史博物館「昆虫」2019/7/13~ 9/29

アケボノゾウ復元は大阪市立自然史博物館にある。

吹田市立博物館 西尾家住宅

コメント