[ちちんぷいぷい 昔の人は偉かった 奮闘篇 【小京都めぐる旅〜2】 ]の番組概要ページ - gooテレビ番組(関西版)

ちちんぷいぷい 昔の人は偉かった 奮闘篇 (バラエティ/情報)

西靖と河田直也が挨拶。今回は日本に100ほどあると言われる「小京都」をめぐる旅で、最初は奈良の五条をめぐる旅を放送する。

ちちんぷいぷいの番組宣伝。

亀岡の城下町は明智光秀が作ったそうで、そんな明智光秀ゆかりのお寺が『谷性寺』。本堂には明智光秀の首塚が残っている。世間的にはあまりいいイメージのない明智光秀だが亀岡では英雄で、丹波地方を武力ではなく交渉で収めた“知将”と言われている。

ちちんぷいぷいの番組宣伝。

河田直也と楠雄二朗の2人は『河阿神社』へ到着した。ここには“妖怪ヒヒ伝説”が残っていて、人身御供と言ってヒヒによって白い矢が投げられ刺さった家の娘はヒヒに身を捧げなければならなかった。後に岩見重太郎によってヒヒは退治されたが、「白羽の矢が立つ」という言葉は人身御供が語源と言われている。

ちちんぷいぷいの番組宣伝。

河田直也と楠雄二朗の2人は、本日目指す亀岡の城下町にやってきた。明智光秀によって作られたこの街は、軍事的な目的で作られたという。

ちちんぷいぷいの番組宣伝。

河田直也と楠雄二朗の2人は、『楽々荘』へと到着した。ここはもともと、明治時代の政治家・実業家である田中源太郎の生家で、彼は嵯峨野トロッコ列車などの開通へ力を注いだ人物。明治時代の廃城令後、源太郎は亀山城の一部を買い取ったため、亀山城から移設された灯籠もみることができる。

『楽々荘』は現在料理旅館として営業中ということで、お昼ご飯に“手打ちうどんセット”を食べた2人。

ちちんぷいぷいの番組宣伝。

CMのあと、くっすんのひと言で…猛ダッシュの先に何が!?

ちちんぷいぷい 昔の人は偉かった 奮闘篇 (バラエティ/情報)

スタートから13キロ、亀岡を歩く河田直也と楠雄二朗は光忠寺を訪ね、糸繰姫伝説を聞いた。その美しさから亀岡城に召し出された糸繰姫は城主に大変気に入られたが、政治が疎かになり家来たちの反発を受けた。心を入れ替えた城主は糸繰姫を城下に降ろすよう命じたが、家来が”殺す”と聞き間違えたという。境内には姫が殺された時の敷石が残っており、血で染まって何度洗っても落ちなかったという。

ちちんぷいぷいの番組宣伝。

スタートから15キロ、河田直也と楠雄二朗は亀山城跡に到着した。明智光秀は本能寺の変にて、まさに亀山城から出陣したという。織田信長より丹波地方を落とす命を受けた光秀は、丹波城主と”殺さない”ことを約束し自らの母を人質に出したが、その後城主の身柄を引き受けた信長が約束を無視し殺してしまった。怒った丹波の家臣たちも光秀の母親を殺害、本能寺の変は光秀が信長に間接的に母を殺された恨みによるものとの推測もある。道中に話題で登場した田中源太郎氏は亀山城の一部を買い取り、石垣の一部を嵯峨野トロッコ列車の敷石に使っている。

ちちんぷいぷいの番組宣伝。

河田直也と楠雄二朗は嵯峨野トロッコ列車の最終に乗るため、走って向かった。乗りたい気持ち一心で勢い良く走った楠は途中でこけ、河田が一人で先にトロッコ亀岡駅へ。楠は紙一重で列車に間に合わず、河田1人でトロッコ列車を楽しんだ。車内からは保津川下りも見えた

| 分類 |

鉱物 |

|---|---|

| 細分 |

珪酸塩鉱物 |

| 時代区分 |

中生代白亜紀 |

| 地域 |

亀岡市ひえ田野町柿花 |

| 選定理由 |

珍しい鉱物ではないが、菫青石仮像の産状としては国内で最もよく知られている。母岩からの鉱物の分離が容易であり、結晶形もよく保存されている点で貴重である。最近では海外でも紹介されるようになってきた(Rakovan et al. 2006)。 |

| 改訂の理由 |

亀岡産の「桜石」は京都を代表する鉱物として全国的にも知られている。また、形態の面白さからマニア以外にも馴染みやすい鉱物として、インターネットを通じて産地の情報が急速に広まり、現地を訪れる人の後が絶えない。こういった現状のなか、採取可能な露頭が不必要に荒らされたり、結晶形態の明瞭な試料が得られにくくなっている。「桜石」は日本の他地域からも産するが、母岩が適度に風化して結晶が容易に得られる地域は今のところ、亀岡以外に知られていない。 |

| 分布 |

国内では主に花崗岩体と堆積岩との接触変成帯、とりわけ泥質ホルンフェルス中に普通に産する。群馬県みどり市東町沢入渡瀬川支流、福井県若狭町から知られている。府内では大文字山、井手玉川、和束川、笠置など各地で見られる。 |

| 特徴(特異性) |

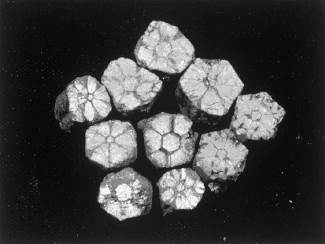

ひえ田野町行者山をほぼ中心とする3km四方の花崗閃緑岩が貫入時に周辺の泥質岩に熱変成作用を与え、ホルンフェルス化してその中に桜石を生じている(益富、内山 1940)。菫青石は泥質岩中のAl、Mg、Si、Oが結合して生成したものと考えられ、斜方晶系の結晶形はそのままであるが実質は絹雲母と緑泥石の微粒集合体(ピナイト)に変化しており青緑色を示す。変質の原因は地下の熱水作用によるものらしい。桜石は六角短柱状で径1cm内外、長さは1~3cmである。菫青石の結晶が三つ互いに120°で交叉した貫入双晶で擬六方結晶をなす。柱状結晶の横断面が六枚の花びら状を呈する。柱状結晶の長軸に平行な断面では錐状の結晶形が相対した砂時計構造が見られる。本地域の桜石は母岩の風化も進んでおり、他地域に比べて結晶が分離しやすい。 |

| 現状 |

桜石は花崗岩体の周辺、幅0.5~1kmの範囲の泥質ホルンフェルス中に普通に見られる。行者山の南方ひえ田野町柿花から湯ノ花温泉にかけての約2km四方の各所で分離した結晶が採取できる。桜石は古くから世に知られ、柿花の桜天神境内では地表に桜石の破片が多数散乱している。1922年には境内の桜石が国の天然記念物に指定された。府内の鉱物では唯一の天然記念物である。ホルンフェルス中の石英脈には白雲母や鉄電気石がしばしば含まれている。また砂岩質のホルンフェルスには白色土状のギブス石が見られることがある。 |

| 保存に対する脅威 |

桜天神境内の露頭については天然記念物の石碑もあり、保護された状態にある。しかし、周辺の地域は道路建設や宅地造成、温泉町の観光施設開発に好適な土地であり、かつホルンフェルスの風化が進行しているため、容易に土地が改変される可能性がある。また、京都府を代表する石として有名であり、採取の容易な露頭があるのでマニアによる露頭表層部の大量採取も脅威になりうる。 |

| 必要な保存対策 |

京都府を代表する石として有名であり、天然記念物指定地域以外(芦の山瀬々ヶ谷など)にも枠を設けて保全する必要がある。 |

| 特記事項 |

亀岡市ひえ田野の桜天満宮略縁起には菅原道真公ゆかりの桜樹の下に分布する岩石に花紋が残されたという伝説が残されている。 関係法令 国の天然記念物「稗田野の菫青石仮晶」1922年(大正11年3月8日)。1957年7月31日(名称変更)。管理者は亀岡市。 |

執筆者 貴治康夫

亀岡の桜石。筒状の結晶を上面から見たもの。5~8mm

天然記念物の碑(山本睦徳)

桜石を含むホルンフェルスの露頭(山本睦徳)

桜天満宮所有の桜石(山本睦徳)

トップページ > 地形・地質・自然現象 > 地質 > 亀岡の桜石(菫青石仮像)

京都府レッドデータブックに掲載されている野生生物や地形・地質、生態系などに関する情報がありましたら、情報提供フォームからお寄せください。

コメント