おおさか【大阪 / 大坂】 おほさか

□一 近畿地方中央部の府。もとの摂津の東部と和泉(いずみ)・河内(かわち)の全域にあたる。京都とともに2府の一。人口886.3万(2010)。

□二 大阪府中部の市。府庁所在地。指定都市。古代の難波(なにわ)の地で、仁徳(にんとく)天皇高津宮、孝徳天皇長柄豊碕宮(ながらのとよさきのみや)が造営された地。明応5年(1496)蓮如(れんにょ)が石山本願寺を建立したころは小坂(おさか)と称し、その跡地に天正11年(1583)豊臣秀吉が大坂城を築く。江戸時代は大坂(おおさか・おおざか)と称し、幕府の直轄地として諸大名の蔵屋敷が集中、諸国の米や特産物の取引の中心地となり、天下の台所といわれた。明治4年(1871)大阪と表記されることになった。西日本の経済の中心地。また、阪神工業地帯の中心。人口266.6万(2010)。

□三 古代、大和から河内へ越える坂。古代交通の要路。穴虫(あなむし)峠。

|

||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

「御杖をもちて―の道中の大石を打ち給へば」〈記・中〉

大阪府の府章

○大阪府の府章

昭和43年6月21日

大阪府公告第175号

大阪府の府章を次のように定めた。

1 府章

府章の意味

明るく・豊かで・住みよい大阪

大阪(OSAKA)の「O」の字を基調として、大阪の希望(明るく)・繁栄(豊かで)・調和(住みよい)を上部三方へのびる円で表わす。

また、商都大阪の繁栄の基礎をつくつた豊太閤にちなむ「千成びようたん」を抽象図型化しながら、全府民の連帯性とその力の結集による無限の可能性を表象したものである。

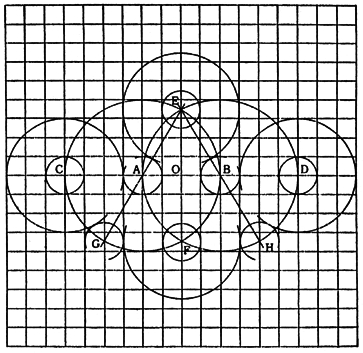

2 府章の書き方

(1) 原点はOとする。

(2) OA、OBはそれぞれ2とし、A、Bを中心として、半径4の円をつくる。

(3) 直線ABの延長線と(2)の2円との交点をC、D、2円の交点をE、F、EA、EBの延長線と2円の交点をG、Hとし、A、B、C、D、E、F、G、Hを中心として半径1の円をつくる。

(4) C、D、E、Fを中心として半径3の円をつくる。

大阪市の市章

市名 市章 市歌 市の花 市政

2014年2月27日

ページ番号:10271

市名

大坂・大阪・おおさか―。この地名のいわれは、いろいろな説がありはっきりとしていませんが、 室町時代、石山本願寺を建てた蓮如上人の御文章に書かれた「攝州東成郡生玉之庄内大坂」が、 文献に残る最古のものとされています。当時の文献には大坂とも小坂とも記され、 いずれもオサカと発音されていたと思われます。 江戸時代には、大坂三郷というように大坂が多く使われており、大阪も混用されてきましたが、 明治10年ごろになって、ようやく「大阪」に落ち着いたようです。

市章

みおつくし(澪標)というのは、古歌にもよまれているように、昔、 難波江の浅瀬に立てられていた水路の標識です。 摂津名所図会にはクイの上部に板をX型に打ちつけたものだけが見られますが、 天保年間の絵図には今の市章と同じ形をしたものが描かれています。 大阪の繁栄は昔から水運と出船入船に負うところが多く、人々に親しまれ、 港にもゆかりの深いみおつくしが、明治27年4月、大阪市の市章となりました。

市歌

「高津の宮の昔より……」で始まる大阪市歌が制定されたのは大正10年4月で、 中之島の市庁舎建設を機に公募したものです。

市の花

大阪市の市の花はサクラとパンジーです。昭和62年に市民のみなさんからの公募により決まりました。

市政

市制

大阪に市制が施行されたのは、明治22年(1889年)4月1日です。 しかし当初は東京・京都とともに特例によって府知事が市長の職務を兼務しました。

市長

初代市長は明治31年10月12日就任の田村太兵衛氏。戦前は市会で選挙していましたが、 昭和22年4月に公選制になりました。市長の任期は4年です。

予算

探している情報が見つからない

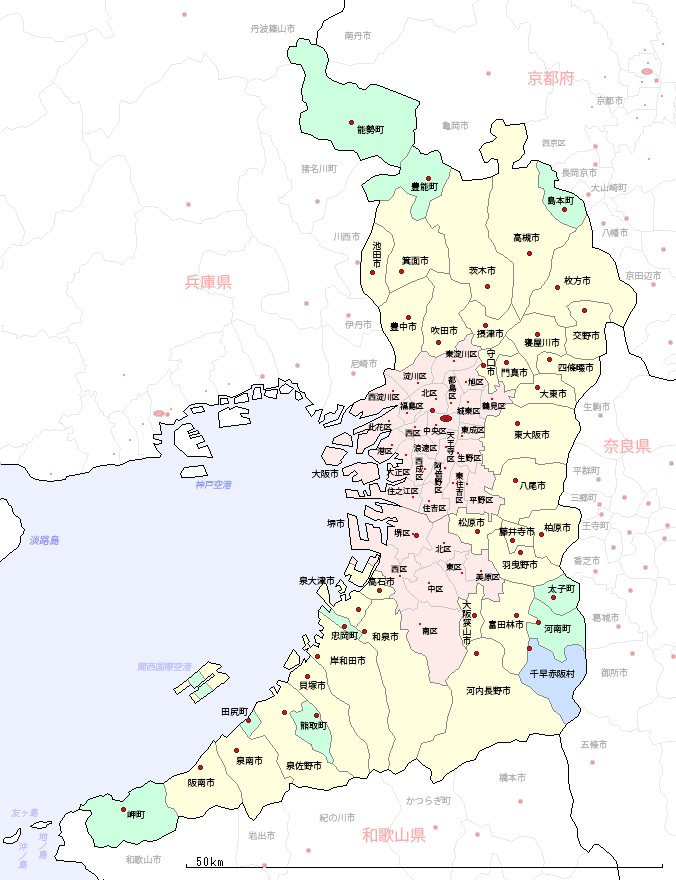

大阪府の位置

大阪ってどんなところ?

本州の中心あたりに位置する大阪。

大阪市は1889年に市制が施行され、現在は人口約272万人、広さ約225.21平方キロメートル。

大阪府内には43の市町村があり、大阪府庁、そして経済の中心は大阪市内に集まっています。

大阪府には約882万人が住み、約1,905平方キロメートルの広さ。日本全国の人口の7%がここ大阪府に集約していることになりますが、実は面積は全国の都道府県のなかで下から2番目。せまい面積のなかにたくさんの人が生活する、東京に次ぐ大都市です。さらには、日本に居住する外国人の約10%は大阪に住んでいます。

※人口は、大阪府は2018年11月、大阪市は同年12月のものです。引用元は下記。

大阪府 http://www.pref.osaka.lg.jp/toukei/jinkou/index.html

大阪市 http://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/page/0000014987.html

関西の面積は約27,350平方キロメートルで、半径約100kmの円のなかにほぼおさまります。そのなかに居住する人口は2,000万人を越え、世界でも有数の大都会として知られています。国内製品の約16%は関西※で製造され、その経済力はインドネシア全体に匹敵するとも。

※関西=滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山の2府4県。

| おおさかふ 大阪府 |

|||||

|---|---|---|---|---|---|

|

|||||

| 国 | |||||

| 地方 | 近畿地方 | ||||

| 団体コード | 27000-8 | ||||

| ISO 3166-2:JP | JP-27 | ||||

| 面積 | 1,905.14km2 | ||||

| 総人口 | 8,824,394人 (推計人口、2020年6月1日) |

||||

| 人口密度 | 4,632人/km2 | ||||

| 隣接都道府県 | 京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県 | ||||

| 府の木 | イチョウ | ||||

| 府の花 | ウメ、サクラソウ | ||||

| 府の鳥 | モズ | ||||

| 大阪府庁 | |||||

| 知事 | 吉村洋文 | ||||

| 法人番号 | 4000020270008 |

||||

| 所在地 | 〒540-8570 大阪府大阪市中央区大手前二丁目1番22号 北緯34度41分10.8秒東経135度31分 |

||||

大阪市の位置

→大阪の食い倒れ

→大阪青山大学

→大阪医科大学

→大阪維新の会

→大坂一分金

→大阪大谷大学

→大阪音楽大学

→大坂音頭

→大阪会議

→大阪外国語大学

→大阪学院大学

→大坂加番

→大阪河崎リハビリテーション大学

→大阪瓦

→大阪観光大学

→大阪環状線

→大阪教育大学

→大阪近鉄バファローズ

→大坂蔵奉行

→大阪経済大学

→大阪経済法科大学

→大阪芸術大学

→大阪港

→大阪工業大学

→大阪国際大学

→大阪産業大学

→大坂三郷

→大阪歯科大学

→大阪事件

→大坂城

→大阪樟蔭女子大学

→大阪商業大学

→大阪証券取引所

→大阪城公園

→大阪城国際文化スポーツホール

→大坂城代

→大坂定番

→大阪城ホール

→大阪女学院大学

→大阪女子大学

→大阪市立大学

→大阪鮨

→大阪成蹊大学

→大阪石

→大阪総合保育大学

→大阪体育大学

→大阪大学

→大坂土

→大阪電気通信大学

→大阪天満宮

→大阪都

→大坂戸

→大阪都構想

→大坂夏の陣

→大阪俄

→大阪人間科学大学

→大坂の陣

→大阪物療大学

→大坂冬の陣

→大阪府立体育会館

→大阪府立大学

→大阪平野

→大阪弁

→大阪保健医療大学

→大坂町奉行

→大坂目付

→大阪薬科大学

→大阪行岡医療大学

→大阪湾

デジタル大辞泉 (C) SHOGAKUKAN Inc.1995 1998 2012

おおさか

京の着倒れ、大阪の食い倒れ

| 【読み】 | きょうのきだおれ、おおさかのくいだおれ |

| 【意味】 | 京の着倒れ大阪の食い倒れとは、京都の人は衣服に金をかける着道楽、大阪の人は飲食に金をかける食道楽の気風があるということ。 |

コメント