再読を試みはじめました。

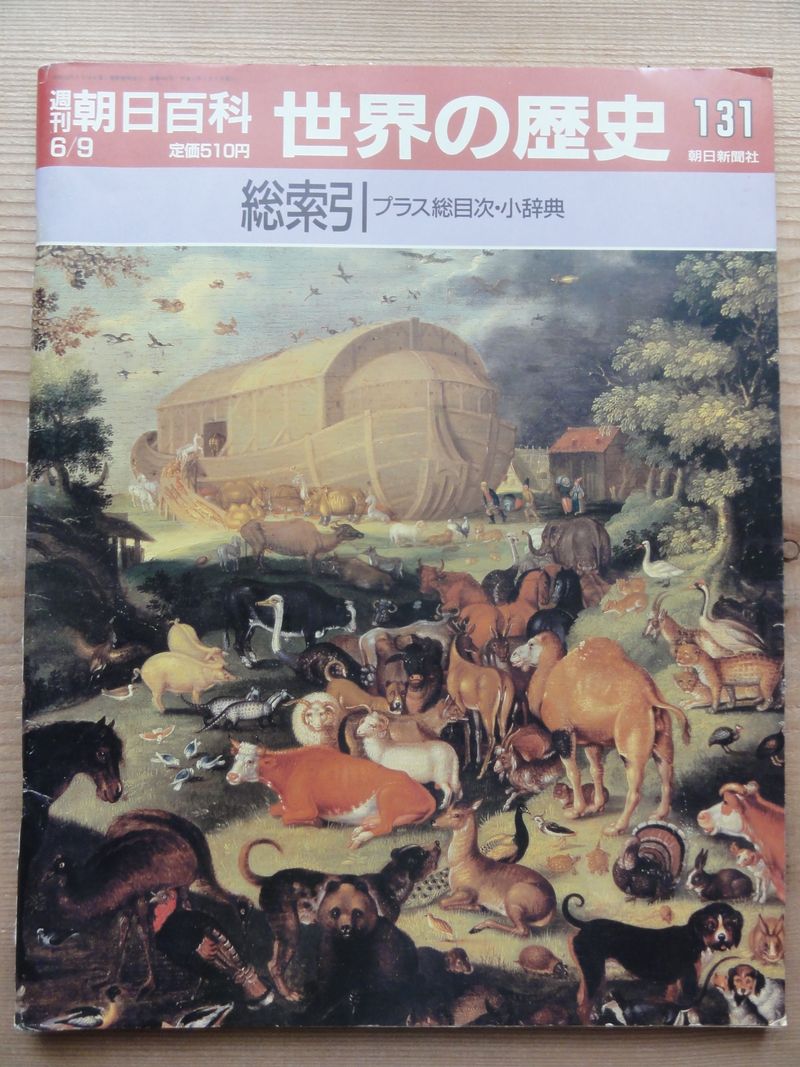

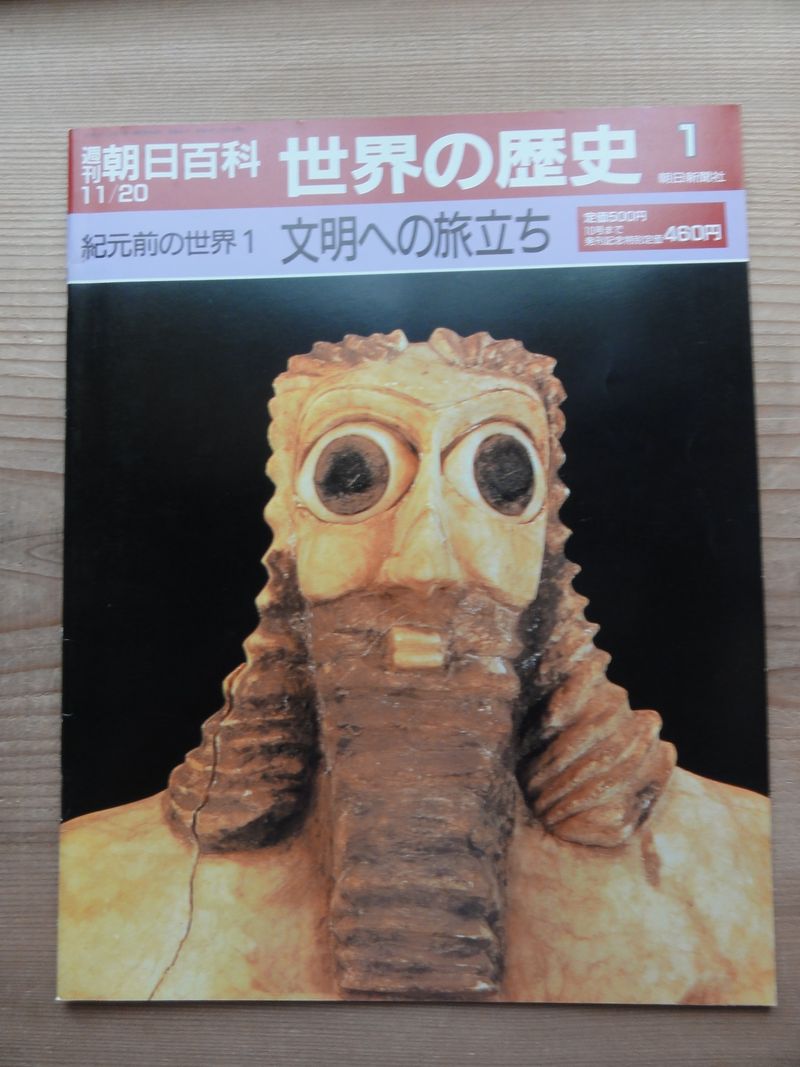

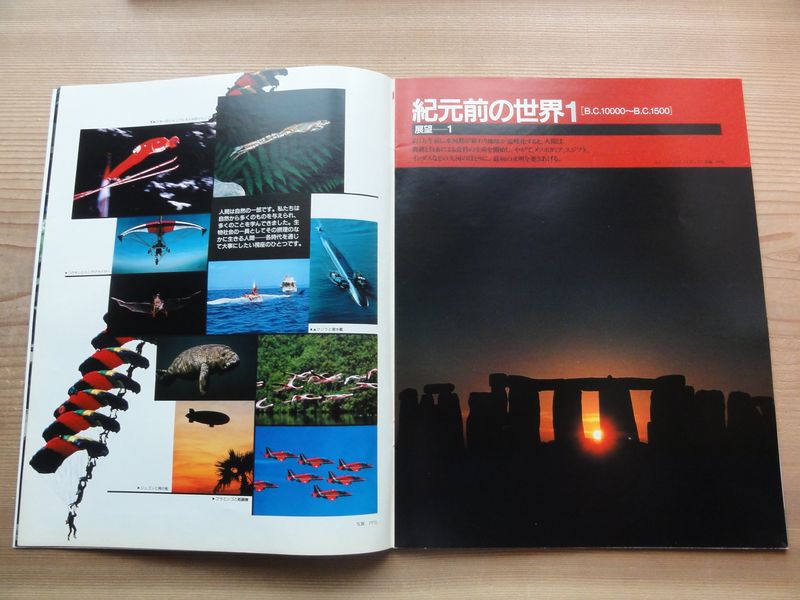

24 年 前にタイムスリップ 通巻664号 1988年(昭和63年)11月20日発行

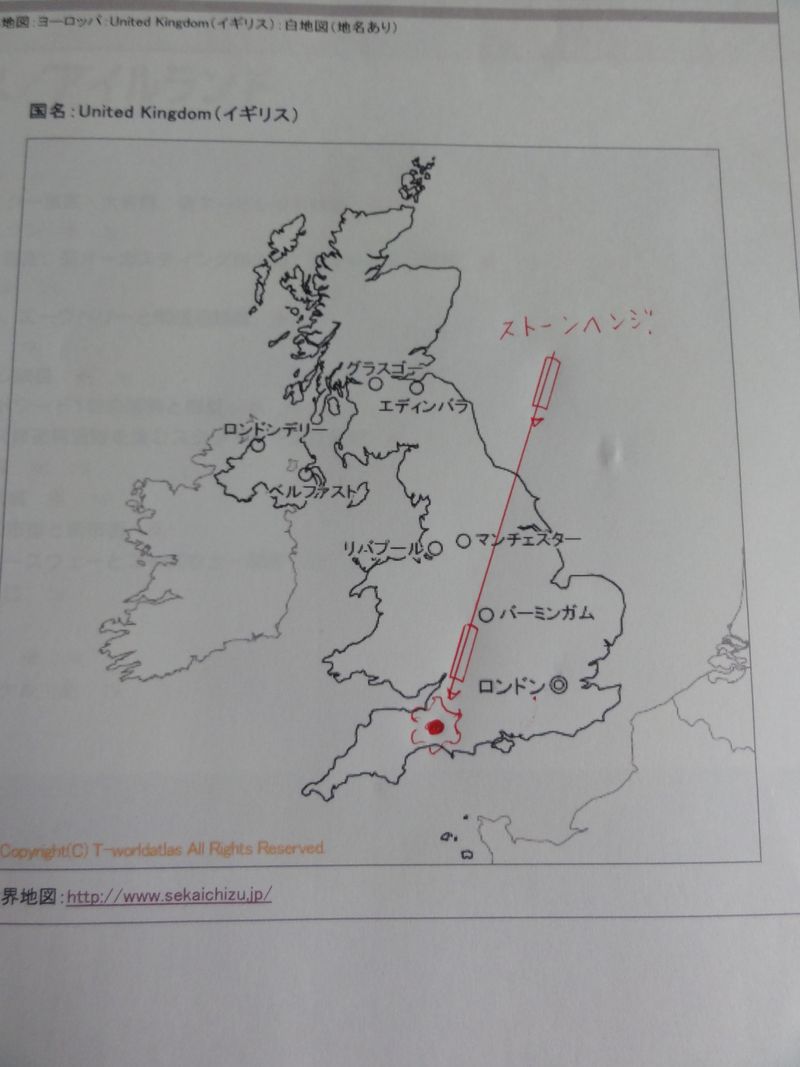

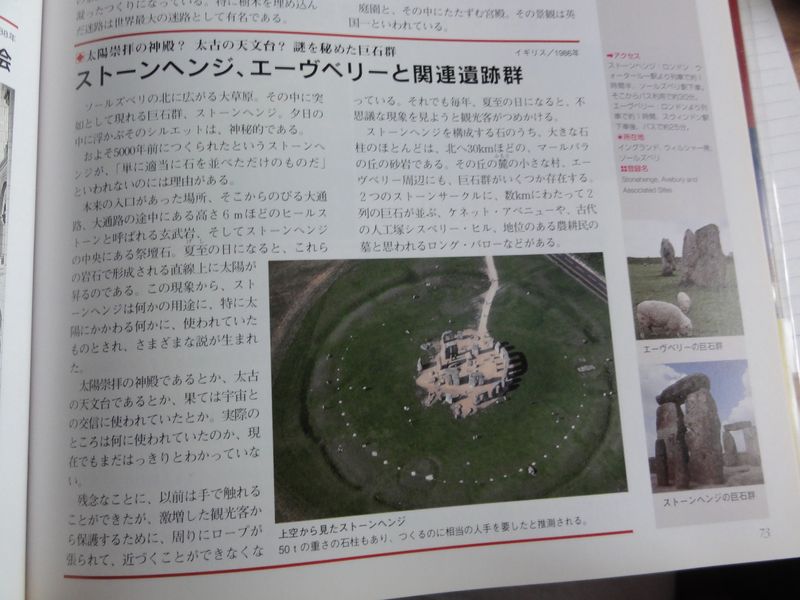

スト-ンヘンジ イギリス

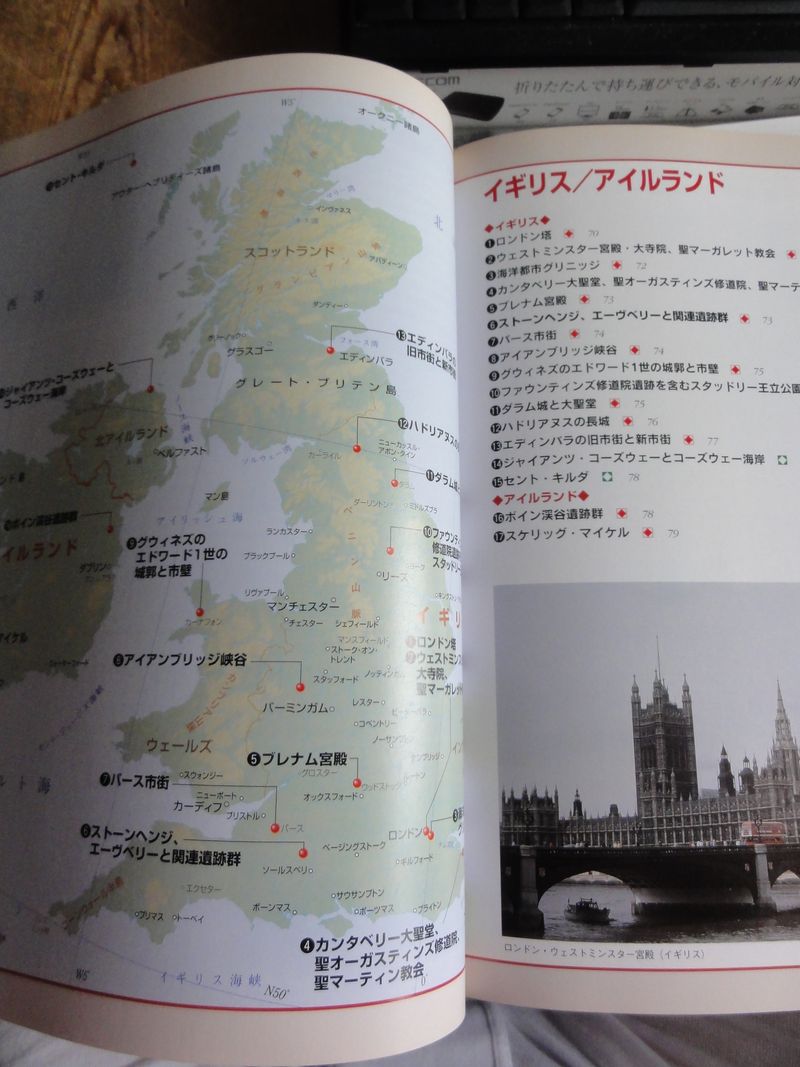

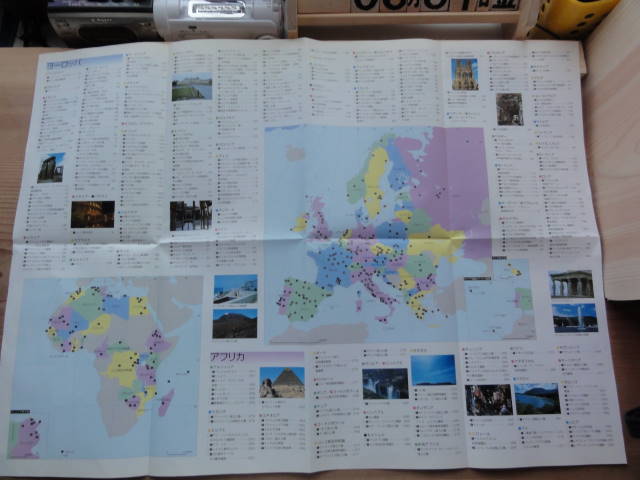

↑ 世界遺産 どこのあたり

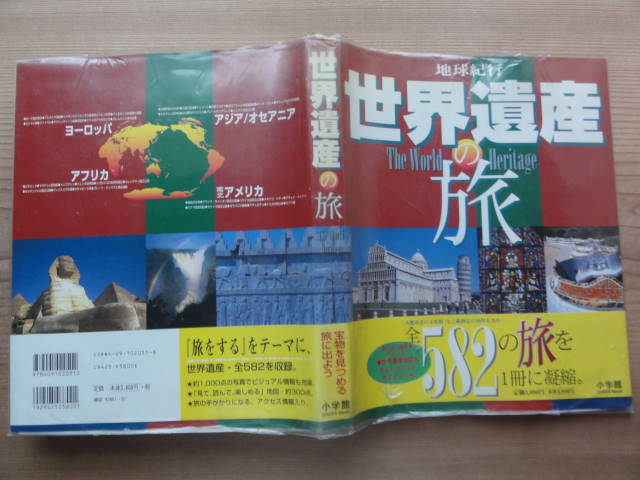

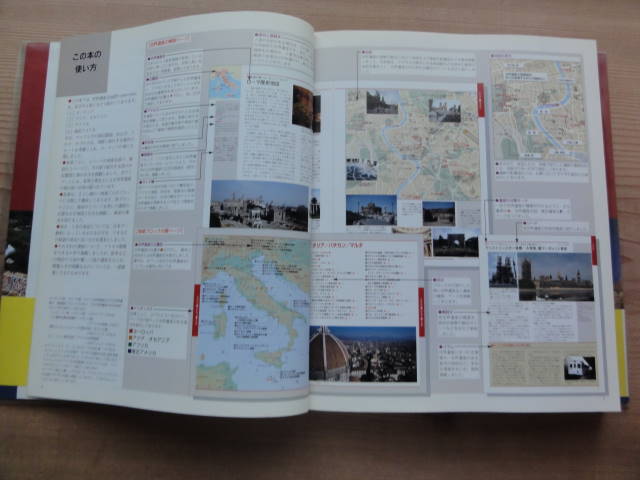

地球紀行 世界遺産の旅 小学館 73頁

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

参考かお供か -世界遺産-

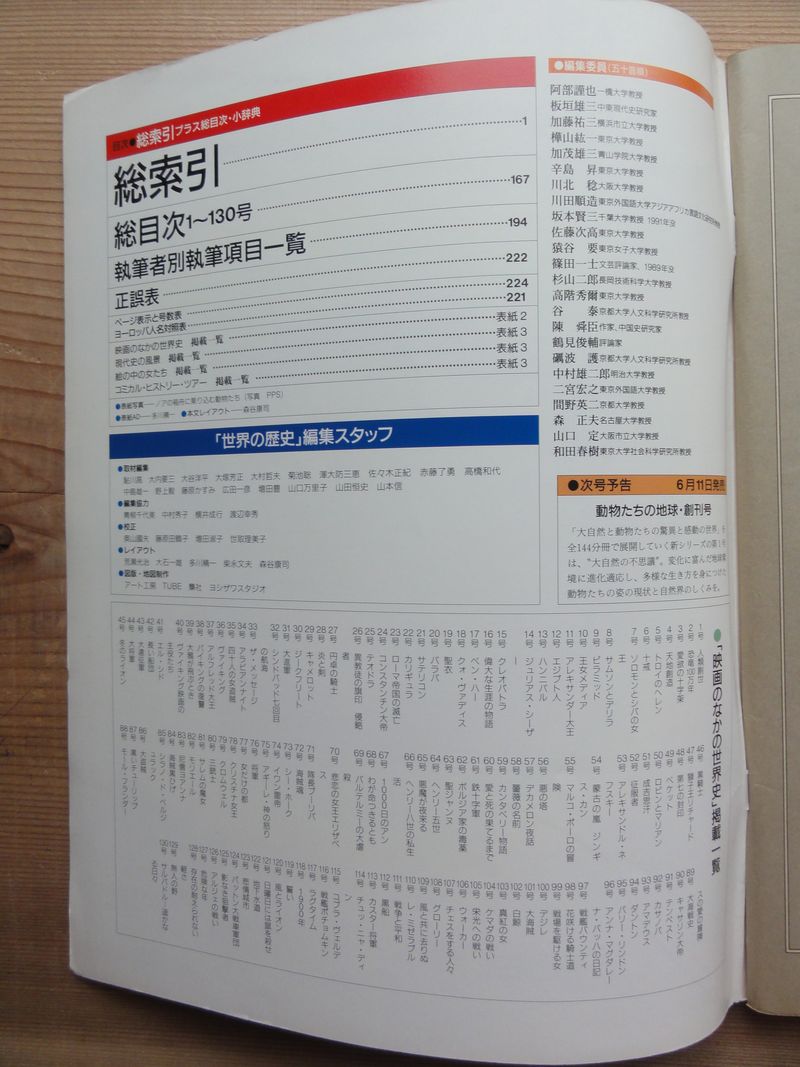

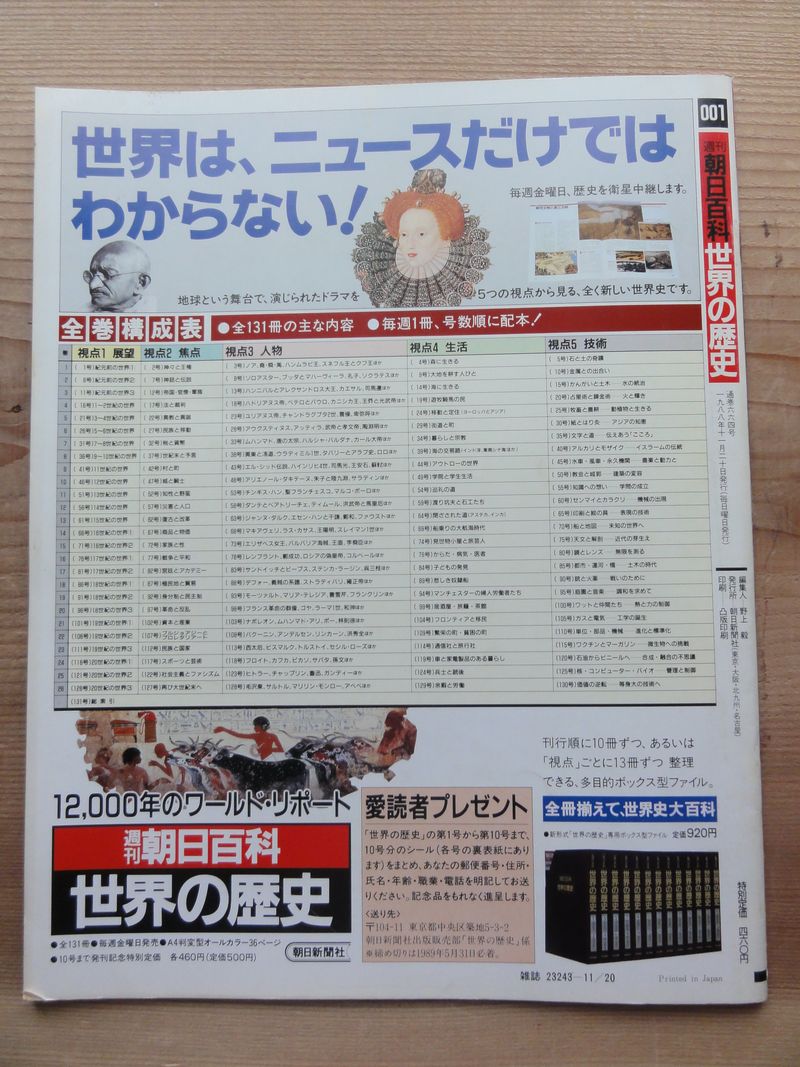

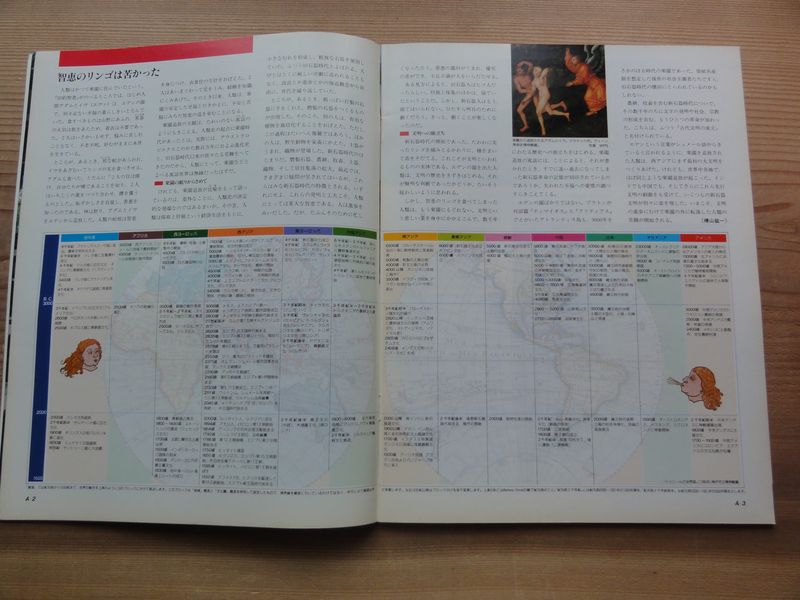

週刊 朝日百科 世界の歴史(1988/11)から 10年後の本

・世界遺産条約 :1972年 第17回ユネスコ総会 日本の加盟1992年

-1970年 万博開催 / 民博創設 1974年?

設立の経緯と沿革 [編集]

東京帝国大学の学生だった渋沢敬三(後の蔵相、日銀総裁)が1921年に東京・三田にある自邸の車庫の屋根裏部屋を利用して、アチック・ミュージアム(屋根裏博物館)をつくり、二高時代の同級生らと共に動植物の標本や民具などの蒐集を始めた。1935年には渋沢と白鳥庫吉らを中心に日本民族学会が設立され、国立民族学博物館設立を構想し、政府に陳情したが、戦局の悪化から採り上げられなかった。そこで、渋沢は1937年に自らの手で東京・保谷に博物館を建設し、アチック・ミュージアムに収蔵されていた二万点に及ぶ民具標本を移転させ、建物と資料を日本民族学会に寄贈し、日本民族学会附属研究所と附属民族学博物館となった。しかし、一学会だけで運営・維持することは難しく、また、自らの死期を悟った渋沢は1962年に民族学博物館所蔵の資料を文部省史料館(現・国文学研究資料館)に寄贈し、将来に国立民族学博物館が設立された時には、これらの資料を移管する旨の約束を政府との間で交わした。

渋沢の死後、1964年に日本民族学会などは国立民族研究博物館の設置を政府に要望し、1965年には日本学術会議が総理大臣に国立民族学研究博物館の設置を勧告した。一方で、1970年に開催された日本万国博覧会では、岡本太郎がチーフプロデューサー・小松左京がサブ・プロデューサーを務めるテーマ館に世界中の神像や仮面、生活用品などを陳列するため、東京大学教授の泉靖一と京都大学教授の梅棹忠夫らが中心となって、世界中から資料を蒐集していた。

万博終了後に、政府は会場の跡地利用について、文化公園とする基本方針を打出し、その中心施設として従来から要望が高かった「国立民族学博物館」の設置が決定された。1973年に文部省内に創設準備室が設置され、梅棹が準備室長に就任。1974年に改正国立学校法施行により、大学共同利用機関として創設され、梅棹が初代館長に就任した。

博物館の工事は1977年に竣工し、開館式典を挙行。万博のテーマ館に出展するために蒐集されていた資料共に、文部省史料館に寄贈されていた資料が渋沢との約束どおり引継がれ、11月17日から展示の一般公開が始まった。

1989年4月に総合研究大学院大学の地域文化学専攻・比較文化学専攻の二専攻が設置され、大学院教育を開始。6月には特別展示館が竣工。

2004年4月に国立大学法人法施行に伴い発足した、大学共同利用機関法人人間文化研究機構の所管となる。

世界遺産条約(せかいいさんじょうやく)とは、顕著な普遍的価値を有する文化遺産及び自然遺産の保護を目的とし、 1972年10月17日 - 11月21日にパリで開かれた第17回会期国際連合教育科学文化機関(UNESCO)総会(議長萩原徹)において1972年11月16日に採択された国際条約である。1975年12月17日に発効した。

正式名称は、「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」 (Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage)。

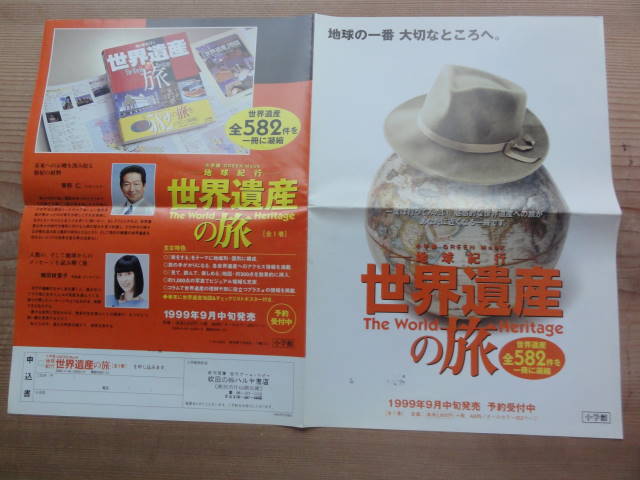

地球の一番 大切なところへ 地球紀行 世界遺産の旅 全582件 小学館 1999/9

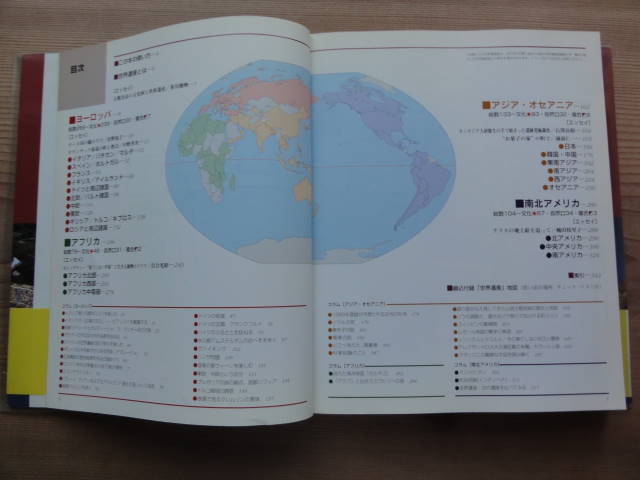

ヨーロッパ 266 南北アメリカ 104 アジア/オセアニア 133 /アフリカ 79

・・・・・・・・・・・・・・・

1冊 世界遺産の旅

VHSビデオ -このときは、ビデオ/DVDは いっからかな・・・日本国内では2003年頃からDVDレコーダーの本格的な普及が始まったため、据え置き型のDVDプレーヤーの市場はコモディティ化して安価なプレーヤーが出回るなど安定普及期を過ぎつつある。ただし、欧米を含む海外では現在でもレコーダーよりも需要が高い。DVDプレーヤーの生産台数は中国が世界最多である(2002年において3000万台、全世・・・・・・・・・・・・・

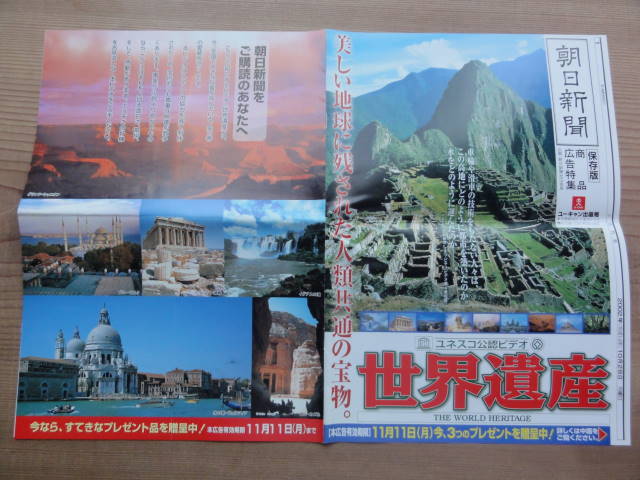

保持はしていません 2002年10月28日 朝日新聞

・・・・・・・・・・・・・・・・ ↑↓ 内容は同様ように思える ・・・DVD版が出来たということだろう・・・・

2004年9月27日 月曜日 朝日新聞 世界遺産 DVD/ビデオ

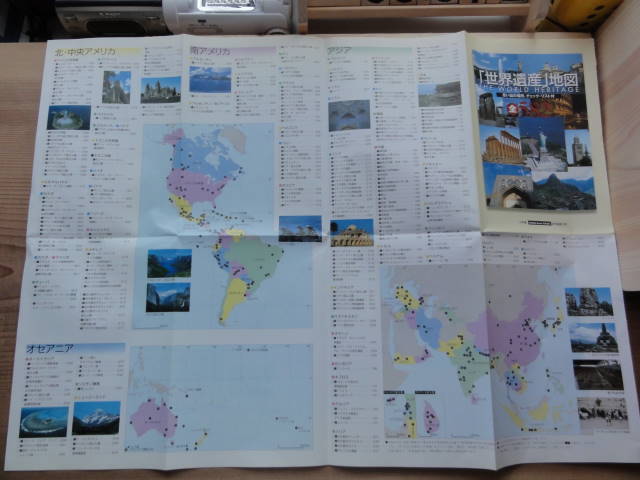

白地図

http://www.sekaichizu.jp/

考慮中

今 朝日新聞 世界の歴史と同様 「世界の地理」等をも参考にしたいな・・・・・